日本が直面する高齢化社会の中で、地域包括ケアシステムを構築し、医療と介護の連携を強化することはますます重要な課題となっています。特に、医療と介護がシームレスに連携することで、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持し、健康で自立した日常を送ることが可能になります。この連携を支えるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の導入が欠かせません。DXにより、情報共有の効率化や業務負担の軽減、ケアの質向上が期待され、医療と介護が一体となった支援が提供される環境を整えることが可能です。

本記事では、高齢化社会における医療と介護の連携を推進するDXの役割について、具体的な事例とともに解説します。

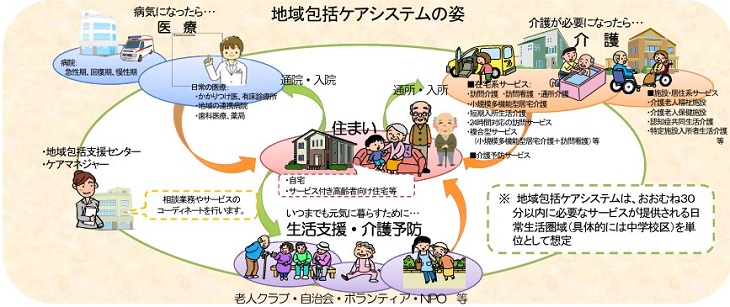

地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者が要介護状態となった場合でも、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送るために、地域内で連携して支援を提供する体制のことです。地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指しており、特に医療と介護の連携が重要視されています。

医療介護連携の目的

地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携の目的は、高齢者が必要な医療と介護を同時に、かつスムーズに受けられるようにすることです。この連携により、高齢者は健康管理と日常生活のサポートを同時に受けることが可能となり、生活の質が向上します。例えば、医療機関と介護サービス提供者が情報を共有し、一貫したケアプランを作成することで、高齢者の病気の早期発見や治療、予防介護の促進につなげることができます。

このように、医療介護連携は、高齢者が健康で自立した生活を送るための支援を強化し、地域社会全体における福祉の向上に寄与します。

高齢化社会における医療介護連携のメリット

医療と介護の連携は、事業者にとっても多くのメリットをもたらします。ここでは、医療と介護の連携が及ぼす具体的な利点について、詳しく解説していきます。

適切な治療・ケアの提供

医療介護連携によって、治療やケアなど、提供する医療サービスの質の向上が図れます。

看護師は、事前に患者の日常生活に関する詳細な情報を得ることで、患者のケアを想定通りに行えるため、看護サービスの質を統一できます。例えば、患者の日常生活の習慣や好み、家族のサポート体制などの情報を事前に把握することで、看護師は、より個別化されたケアプランを作成でき、患者の満足度を高めることが可能です。

また、ケアマネジャーの視点では、これまで把握が難しかった医師や薬剤師、看護師が持つ患者の情報も容易に得られるようになります。これにより、ケアマネジャーは患者の健康状態を、迅速かつ正確に把握できるため、効果的なケアプランを策定できます。

このように、医療と介護の連携により、患者や利用者へのケアの質が向上します。

医療の効率化と業務負担の軽減

医療と介護の連携は、医療の効率化による業務負担の軽減にも寄与します。

医療介護連携では、医療機関間での情報共有がスムーズになるため、重複した検査や治療を削減できます。これにより、医療機関全体の業務効率が向上し、医療従事者に掛かる負担を軽減することが可能です。また、診療情報や治療経過を一元化することで人為的ミスの防止にもつなげられます。さらに、患者紹介システムの構築などにより、待ち時間を削減できるなど、患者の負担を減らせる点も大きなメリットです。

このように、医療介護連携は、医療機関の業務負担だけでなく、患者が医療サービスを受ける際に被る負担も軽減します。

スタッフ全体の能力の向上

医療介護連携による情報共有は、スタッフ全体の能力向上に大きく寄与します。看護師と介護士が情報共有や合同研修を行うことで、お互いの専門知識や技術を学び合う機会を得られます。例えば、看護師が医療処置や緊急対応について介護士に指導し、介護士が日常のケアや利用者の心理的サポート方法を看護師に教えることで、双方のスキルアップにつながります。

また、医療の専門知識が不足しているケアマネジャーも、情報連携によってそのギャップを埋め、より適切なケアプランを作成できるようになります。具体的に、患者の最新の血液検査結果や薬剤情報が手に入ることで、ケアマネジャーは患者の健康状態をより正確に把握し、必要なサービスを的確に計画できます。このように、医療と介護の情報連携は、スタッフ全体の能力を向上させ、患者や利用者に最適なケアを提供するための基盤を築きます。

医療介護連携を推進する際の課題

医療と介護の連携を進める中で、いくつかの課題が浮き彫りになります。これらの課題を解決しない限り、連携の効率化は難しく、質の高いサービスを提供することはできません。

情報共有の障壁

医療と介護の連携を進めるためには、情報共有が不可欠です。しかし、現代における医療機関と介護施設で使用されるシステムは異なることが多く、情報の一元化が進んでいない場合が少なくありません。また、FAXや紙媒体で管理している医療機関も多く、個人情報保護の観点からも情報共有には大きなリスクが存在します。誤送信や紛失のリスク、情報の取り扱いに関する明確なガイドラインの不足など、セキュリティ面での課題も深刻です。

こうした課題を解決するためには、統一されたシステムの導入が必要です。例えば、介護施設と病院が共通の電子カルテシステムを使用することで、情報の共有がスムーズになります。導入するシステムは、患者のプライバシーを守るためにセキュリティ対策が万全に施されたものを選ぶことが重要です。

スタッフ間の連携強化

医療と介護の現場では、医師や看護師、介護福祉士、ケアマネジャーなど、多様な職種が関わっています。しかし、それぞれの専門性や使用する用語、アプローチ方法の違いにより、他業種間での円滑なコミュニケーションが阻害されているケースが少なくありません。

医療と介護の現場で働くスタッフ間の連携が十分でない場合、医療サービスの提供においてギャップが生じる場合があります。特に、医療従事者は治療に専念し、介護職は日常生活の支援に注力するため、双方のコミュニケーションが不足することが多々あります。

この課題を解決するためには、定期的なミーティングや情報交換の場を設けることが重要です。医療と介護のスタッフが協力して患者のケアプランを作成し、双方の役割を明確にすることが、より効果的な連携を実現します。

財源と人材不足への対応

医療と介護の連携強化には、財源と人材が不可欠です。しかし、医療や介護の現場では、スタッフの不足や予算の制約が大きな障壁となっています。特に、地方の医療機関や介護施設では、十分な人材を確保することが難しく、質の高いサービスを提供することが困難です。

この課題を解決するためには、政府の支援が必要です。特に、医療と介護のデジタル化を進めるための補助金や研修制度を提供することが、効果的な解決策となります。また、介護職の待遇改善や医療従事者の働きやすい環境作りが、連携強化を促進するための鍵となります。

今後の展望

日本の高齢化社会において、医療介護連携はますます重要な取り組みとなり、これを実現するためにはデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展が不可欠です。DXを活用することで、医療介護連携を推進する際の課題を解消し、より効率的で質の高い医療サービスの提供が可能となります。

医療介護連携の課題解決に効果的な医療DXとは

医療介護連携の課題解決に役立つのが、医療DXです。これは、保健・医療・介護に関わる情報やデータを一元的な基盤を通じて標準化・共通化し、関係者の業務効率化と国民の健康向上を図る取り組みです。具体的には、疾病予防、受診、診療、薬剤処方、診断書作成などの各段階においてデータを連携し、より質の高い医療サービスの提供を目指します。医療DXの目的は、国民の健康寿命を延ばし、社会保障制度を持続可能にすることです。そのため、全国医療情報プラットフォームの構築や電子カルテの標準化、診療報酬改定のデジタル化を三本柱に据えた取り組みが進行中です。こうした改革は、超高齢社会に対応し、医療機関の効率化や医療データの二次利用を促進し、将来の医療の質向上に貢献すると期待されています。

医療DXは、サービスの効率化や質の向上により、以下の5点の実現を目指しています。

- 国民の更なる健康増進

- 切れ目なく、より質の高い医療等の効率的な提供

- 医療機関等の業務効率化

- システム人材等の有効活用

- 医療情報の二次利用の環境整備

これらの実現に向け、日本では「医療DXの推進に関する工程表」にもとづき、①全国医療情報プラットフォームの創設、②電子カルテ情報の標準化等、③診療報酬改定DXを3本の柱とし、取り組みを進めています。

参考:厚生労働省「医療DXについて」

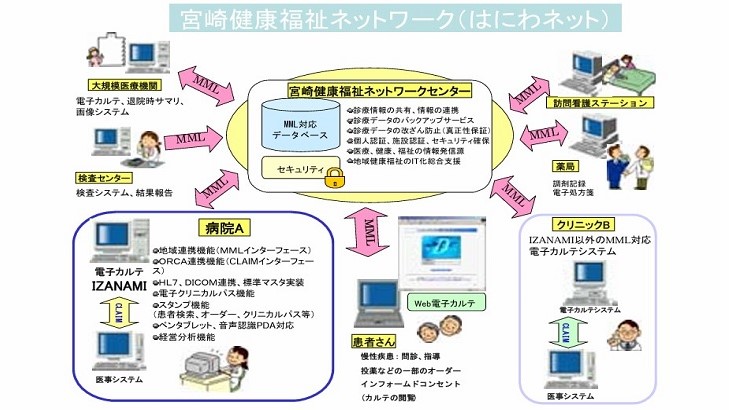

医療DXによる医療介護連携の推進事例

ここでは、具体的な医療DXによる医療介護連携の推進事例を紹介します。

ICTツール「メディカルケアステーション」:神奈川県相模原市

神奈川県相模原市では、在宅医療・介護連携の推進を目的として、ICTツール「メディカルケアステーション(MCS)」を共通ツールとして活用しています。MCSは、地域包括ケア・多職種連携のためのコミュニケーションツールです。時間や場所を問わず、共有したい情報をMCSに投稿することができるため、多職種による在宅医療・介護に関する情報共有を円滑化することが可能です。

相模原市はMCSの活用目的を以下のように定めています。

- 多職種による在宅医療・介護に関する情報共有や相談し合えるネットワーク作り

- 相模原市や医療・介護関係機関等から在宅医療・介護等に関する動向や研修等の情報提供・情報共有

- 被支援者(患者)情報について支援関係者間(必要に応じて被支援者本人等)での共有

ICTを活用した情報共有:千葉県柏市

千葉県柏市では、在宅医療と介護の連携を強化するために、ICTを駆使した情報共有システムが導入されました。このシステムは、在宅療養中の患者を支援する医療・介護専門職が、患者に関する情報をパソコンなどを通じて随時更新・閲覧できるよう設計されています。電話と違い、相手の状況を気にする必要が無い点や、メールより安全性が高い点、写真や書類の添付が可能な点など、柏市で導入されたシステムは、医療と介護の現場においてさまざまなメリットをもたらしています。

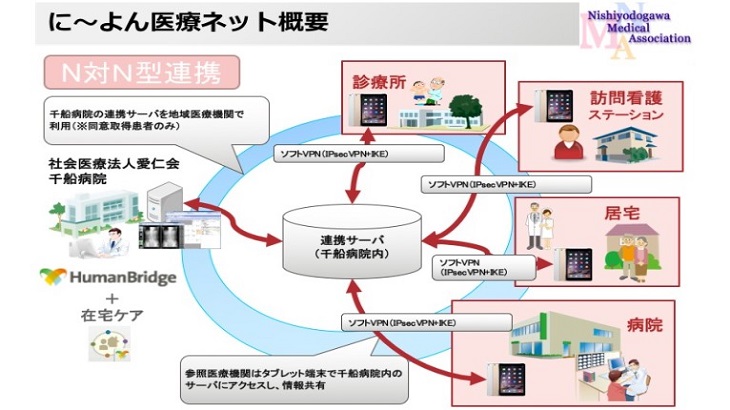

地域医療連携システム「に〜よん医療ネット」:西淀川区医師会

西淀川区医師会は現在、大阪市から「医療・介護連携相談窓口事業」を、また大阪府からは「在宅医療推進事業」を請け負い、積極的に在宅医療介護連携に取り組んでいます。その一環として、ICT(iPad)を活用した「に~よん医療ネット」の活用を図り、西淀川区全体での連携強化に努めています。

に~よん医療ネットは、に~よん医療ネット協議会が運営している地域医療連携システムです。患者のプライバシー保護を厳重に図りながら、参加施設間を結ぶネットワークで診療情報を共有し、得られた多くの情報をもとに、安全で質の高い医療の提供を可能にすることを目的としています。2015年6月から参加施設を募集しており、2017年時点では、病院4か所、診療所26か所、訪問看護ステーション5か所など45施設が参加しており、これらの施設に71台のiPadが支給されています。

在宅医療や退院支援のシステム化「はち丸ネットワーク」:愛知県名古屋市

名古屋市は、2015年度から在宅医療・介護連携推進事業を開始し、名古屋市医師会とともに「在宅医療・介護連携支援センター」を運営しています。この支援センターの取り組みのひとつである、在宅療養への移行を支援するための多職種連携の促進に際して、名古屋市はICT技術を活用した情報共有ツール「はち丸ネットワーク」を立ち上げました。このツールは、名古屋大学が開発した既存の「電子@連絡帳」をベースにしており、地域医療介護総合確保基金を活用して導入されています。

このツールの特徴は、「医療・看護サマリー」「薬剤サマリー」「介護サマリー」など、在宅医療チームの各プレーヤーからの情報をまとめられる点です。医療・看護サマリーには既往歴や検査結果、経管栄養法、褥瘡状態などが記載され、薬剤サマリーには処方歴、介護サマリーには基本動作評価や口腔状態、摂食状況、排泄状態などが表記されています。各項目とも、更新された情報は赤字で表示され、最新情報を共有することが可能です。

また、はち丸ネットワークは、診療の質向上にも寄与します。同ネットワークには、患者ごとの「掲示板」に似た機能があり、患者に関わる多職種が自由に投稿することができます。例えば、糖尿病患者が薬をきちんと飲んでいるか間食をしているなどの情報が、訪問看護師や薬剤師、介護職などから報告されます。このように、訪問診療の際に医師が聞いても患者が隠してしまうような生活情報を収集できることも大きなメリットです。

医療DXには「予約システムRESERVA」

医療や介護の現場では、来院業務やスタッフの配置、備品の補充などのさまざまな面でデジタル技術を活用した医療の最適化が求められます。こうした業務を効率化するために役立つのが、予約システムの導入です。予約システムの機能は、来院や面会の予約管理にとどまらず、決済から顧客管理、さらにスタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、来院者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在、多くの予約システムがありますが、医療機関が効率的にDXを促進するには、導入実勢が豊富なRESERVAがおすすめです。RESERVAは、35万社以上が導入、700以上の医療機関も導入したという実績がある国内No.1予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。予約サイトは6タイプから選択できるため、さまざまな医療サービスの形に適応します。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院、クリニックにもおすすめです。

まとめ

高齢化社会の進展にともない、地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携強化が不可欠です。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、医療と介護の情報共有を円滑にし、業務効率化を実現するための重要な手段となります。ICTツールや情報共有システムの導入により、医療従事者と介護スタッフが協力し、より質の高いサービスを提供できる環境が整備されています。しかし、連携を進める上での課題として、情報共有の障壁やスタッフ間の連携強化が挙げられます。これらの課題を解決するためには、予約システムの導入をはじめとした医療DXの進展が不可欠です。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。