近年、医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)化が進む中で、「デジタルセラピューティクス(DTx)」という新しい医療のかたちが注目を集めています。これは、アプリやデジタルデバイスを活用し、病気の予防や治療を目指す革新的なアプローチです。これまで薬物療法や対面治療が中心だった分野に新たな選択肢を提供する一方で、規制やプライバシー保護などの課題も顕在化しており、さらなる発展にはこれらの克服が不可欠です。

本記事では、デジタルセラピューティクスの概要から、その必要性と課題、未来の展望について解説します。また、日本や海外での具体的な事例を挙げながら、医療分野のデジタル化がもたらす可能性を考察します。

デジタルセラピューティクスとは?

デジタルセラピューティクスは、一般社団法人日本製薬医学会で以下のように定義づけられています。

デジタル技術を用いた疾病の予防、診断・治療等の医療行為を支援または実施するソフトウェア等の製品群の一つ。薬機法上の許認可を要し、単独ないしは医薬品・医療機器と併用して用いられる。認許可には医療的な効果のエビデンスが必要である。

引用元:一般社団法人日本製薬医学会「デジタルセラピューティクス(デジタル治療)」

デジタルセラピューティクスは、病気の予防や診断、治療などをサポートするために使うソフトウェアやアプリのことを指します。これらは、薬機法と呼ばれる医薬品などの製造や販売に関する法律に基づいた国の許可が無ければ使用できず、医薬品や医療機器と一緒に使われることもあります。日本では、2020年に薬事承認され、その後保険診療として処方されるようになりました。薬機法の許認可には、そのソフトウェアが本当に医療に役立つかどうかの証明が必要です。

デジタルセラピューティクス(DTx)には、不眠症を治療するプログラムや糖尿病の治療計画アプリなどがあります。日本で初めて厚生労働省から認可が下りたDTxは、禁煙を支援するニコチン依存症治療アプリです。

参考:一般社団法人日本製薬医学会「デジタルセラピューティクス(デジタル治療)」

参考:STI Horizon「疾病治療の新たな手段としてのデジタルセラピューティクス(DTx)の動向」

参考:三井物産「DTx(デジタルセラピューティクス)が実現する社会|脇嘉代先生が解説」

現代社会における必要性とその背景

厚生労働省の「令和6年厚生労働白書」(2024年)によると、高齢化や生活習慣病の増加にともない、慢性疾患の管理が医療における重要な課題となっています。この課題に対応するため、DTxを活用して患者の自己管理を支援し、医療費の適正化を進めています。また、DTxで遠隔医療を実現し、地理的制約や医療資源不足を克服することで、地域間の医療格差を解消する方針です。

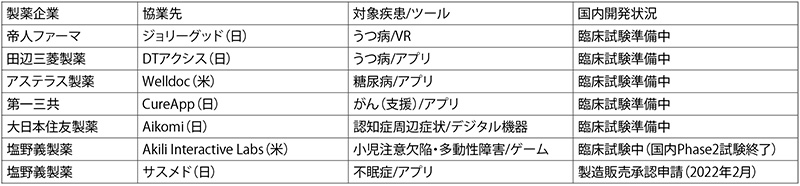

現在、多くの製薬会社が企業・研究機関と連携して、DTxの開発を進めています。

デジタルセラピューティクスが直面する課題

DTxは、現代日本の医療課題を解決する有効的な手段として、多くの企業や研究機関で開発が進められています。しかし、DTxのさらなる躍進には課題がともないます。

規制や承認プロセスの複雑性

DTxの普及において、規制や承認プロセスの複雑さが課題となっています。日本では、DTxの薬事承認過程が整備されておらず、開発を終えても長期的な承認プロセスに直面することが少なくありません。

一方、韓国では、2020年に医療機器のソフトウェアに特化した承認ガイドラインを策定し、デジタル医療技術の迅速な市場投入を支援しています。また、ドイツでは「DiGA Fast Track」と呼ばれる制度により、保険償還に向けた迅速なプロセスを導入しています。このような事例を踏まえると、日本でも承認プロセスの明確化と迅速化が必要です。

参考:九州大学病院ARO次世代医療センター「デジタルセラピューティクス(DTx)の進展~アプリが医薬?」

参考:REGDESK「BfArM Guidance on Fast-Track Process for Digital Health Applications:Temporary and Permanent Admission」

データプライバシーとセキュリティの確保

DTxの普及にともない、個人のヘルスケアデータ(Personal Health Record:PHR)の取り扱いに関するデータプライバシーとセキュリティの確保が重要な課題となっています。

PHRには、個人の健康情報が含まれ、個人情報保護法の下で「要配慮個人情報」として厳格な管理が求められています。特に、個人情報の二次利用に関しては、DTxを利用する患者からの承認が必要となり、データの連携による利便性と個人情報保護のバランスを取る制度設計が求められます。

2021年には、総務省、厚生労働省、経済産業省が共同で「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を策定し、PHRの適切な取り扱いに関する指針を示しました。DTxの開発・提供者は、これらの指針を遵守し、個人情報の保護とデータ活用の両立が求められます。また、データのセキュリティ確保のため、最新の技術対策や組織的な管理体制の整備も不可欠です。

利用者に対するデジタルデバイドへの対応

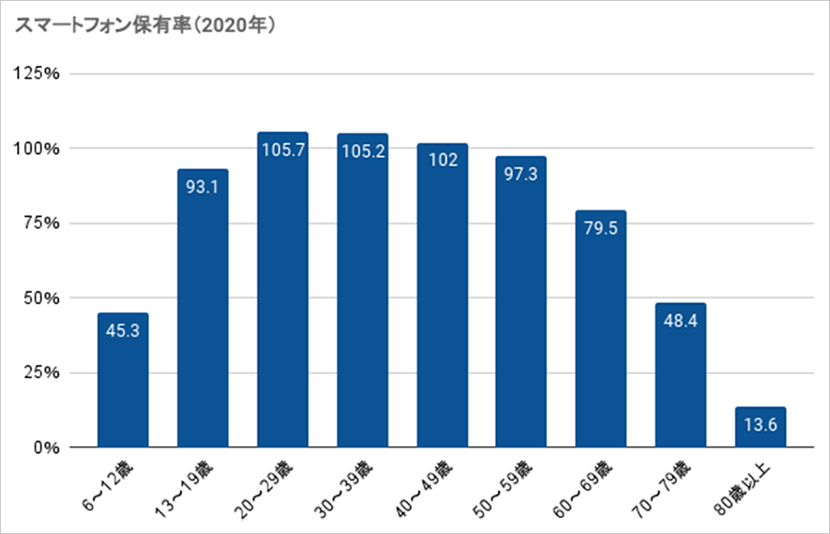

DTxは現状、スマートフォンなどで作動するアプリケーションの形で提供されています。しかし、高齢者はスマートフォンの保有率が低く、特に80歳以上はほかの世代に比べて激減し、13.8%というデータが出ています。DTxによる治療が適応となる患者であっても、スマートフォンを持っていなかったり、操作に慣れていなかったりする場合、DTxによる治療を進めることができません。

デジタルセラピューティクスの今後の展望

市場規模のさらなる拡大

現在、DTxは糖尿病や禁煙支援など限定的に活用されていますが、今後はうつ病や不安障害、ADHDなどのメンタルヘルス分野、さらには心血管疾患や呼吸器疾患など、さまざまな疾患領域への適用が期待されています。しかし、技術がまだ十分に検証されていないという懸念点もあります。

DTxの領域拡大にともない、市場の規模も大幅な拡大が見込まれています。DTxにおける世界の市場規模は、2030年に約4兆円に達すると予測されており、日本でも、2025年から2030年にかけて約5倍の300億になると予想されています。

個別化医療の実現に向けた進化

DTxの普及により、AIが個人に合わせた治療法を提供できるようになります。同じ病気であっても治療の相性には個人差があるため、DTxを用いることで、より効果的な医療が実現します。一方で、DTxの導入により、患者と医師や看護師、薬剤師などの医療提供者との直接的な対話が減少することを懸念する声もあります。そのため、デジタル技術を活用しつつ、患者が不安を感じないようにバランスを保つことが重要です。

保険適用と収益モデルの確立

2020年に国内初の治療用アプリ「CureApp SC」が保険適用され、特定保険医療材料としてではなく、新技術料として既存の技術料を準用する形で、2450点(2万4500円)という保険点数がつきました。この点数は、新規事業としての評価は反映されているものの、DTxの特性を十分に反映しておらず、患者への有効性・安全性を中心とした出来高制評価にとどまっており、医療従事者の負担軽減や、技術の平準化などの間接的な価値は、評価の対象には含まれません。今後、DTxがさらに普及しその価値を最大限引き出すには、医療費削減効果や治療効率化、患者のQOL向上を含む評価体系の構築が必要です。

国内外のデジタルセラピューティクス事例

【日本】CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー

CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー(以下:CureApp SC)は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助をするアプリです。当アプリは、2020年に日本で初めて厚生労働省から認可が下りたDTxです。禁煙治療は、通常12週間で5回の通院と、毎日の服薬、禁煙日記の記録を行いますが、それに加え、通院期間の来院外の時間を治療アプリで援助していきます。

アプリの機能は大きく分けて以下5つあります。

CureApp SCの機能

・チャット機能(AIプログラムとのチャット)

アプリの各機能への案内や、喫煙欲求が高まった時に対話形式で欲求提言を促します。

・治療プログラム機能

動画やテキストでニコチン依存症への理解を深め対処法を学びます。

・実践管理機能

禁煙治療中の患者それぞれに適した禁煙テクニックをチェックリストで管理します。

・禁煙日記機能

喫煙欲求などの日々の禁煙状況を記録します。

・COチェッカー

患者が日々の呼気一酸化炭素濃度(CO濃度)を測定します。測定した数値はBluetoothによってアプリと連動して、記録を蓄積していきます。

このアプリは、ニコチン依存症の治療に用いられ、依存症用の飲み薬であるチャンピックス錠と併用して治療を行います。本アプリを利用することで、9~24週の継続禁煙率がアプリ未利用時の50.5%から63.9%へと向上することが確認されています。

公式サイト:CureApp SC

参考サイト:田中クリニック「治療用アプリ『CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー』処方について」

【日本】サスメド Med CBT-i 不眠障害用アプリ

SUSMED株式会社が提供するサスメドMed CBT-i 不眠障害用アプリは、不眠障害に対して認知行動療法(CBT-i)を実施できるDTxアプリです。

認知行動療法は、米国で不眠症治療の第一選択として推奨されており、副作用が少なく、睡眠薬に勝る長期的な効果が認められています。一方日本では、睡眠薬の多用が問題視され、非薬物療法の普及が求められています。サスメドはIT技術と医療現場のニーズを融合し、持続可能な医療の実現を目指しており、このアプリもその一環として期待されています。

しかし、2024年の診療報酬改定において、不眠症に対する医師による認知行動療法の適用は見送られ、不眠症の治療で使える保険の条件が変更されました。これにより、当初サスメドが考えていた方法では保険適用外となるため、今後の動向に注目が集まっています。

公式サイト:SUSMED

参考サイト:日本睡眠学会「サスメド Med CBT-i 不眠障害用アプリ 適正使用指針」

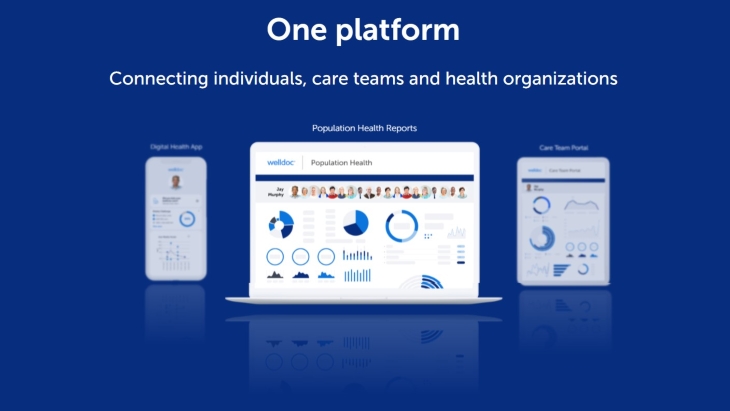

【アメリカ】2型糖尿病患者向けアプリ BlueStar

デジタルヘルス分野のパイオニアとして知られる、アメリカの企業welldoc(ウェルドック)が提供する2型糖尿病向けヘルスケアアプリBlueStar(ブルースター)は、世界で初めてFDA承認(日米両国における薬機法や食品衛生法に違反しておらず、適正な商品である証明)を受けたアプリです。このアプリは、患者が日常生活の中で、血糖値や血圧、服薬状況、食事、運動などを総合的に管理できる仕組みを提供しています。収集されたデータはAIによって解析されており、そのデータを用いて、リアルタイムで個々の患者に最適化された治療方針が決められることで、血糖値の低減にとどまらず健康全般の改善を実現しています。

2019年には、日本のアステラス製薬と提携し、日本市場への進出を本格的に開始しました。また、現在welldocとロシュDCジャパンの血糖自己測定器アキュチェックガイドMeの組合せ医療機器臨床試験を行っており、2025年度中の完成を見込んでいます。

公式サイト:welldoc

参考:JRCT「2型糖尿病の患者を対象とした糖尿病治療支援システム(BAP0527及び血糖自己測定器)の多施設共同ランダム化非盲検試験」

参考:アステラス製薬「アステラス製薬、BlueStar®を用いた糖尿病マネジメントソリューションを日本で開発・商業化するためにロシュDCジャパンとパートナーシップ契約締結」

医療分野のDX化にはRESERVA

医療機関がかんたんに導入できるDXツールとしておすすめなのが、予約システムの導入です。予約システムの機能は、来院や面会の予約管理にとどまらず、決済から顧客管理、さらにスタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、来院者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在、多数の予約システムがありますが、医療機関において効率的にDXを促進するためには、実際に多くの導入事例があるRESERVAをおすすめします。RESERVAは、35万社以上が利用しており、医療機関だけでも700以上の導入実績がある国内No.1予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院、クリニックにもおすすめです。

まとめ

今回は、デジタルセラピューティクスの概要や課題、展望、取り組み事例を紹介しました。DTxは、薬物治療にとどまらない新たな医療の可能性を示しており、医療従事者の負担軽減につながる取り組みとして、医療のさらなる効率化と有効性の向上を実現します。認可プロセスや保険適応や収益化にはまだまだ課題が残っていますが、医療分野の持続可能な発展のためには、データセラピューティクスの促進が鍵となります。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する情報をお届けします。