医療のデジタル化(医療DX)が進む中、電子処方箋は業務の効率化や医療安全の向上に貢献すると期待されています。紙の処方箋に代わることで、誤処方のリスク軽減やデータ共有の円滑化が可能です。一方で、導入にはコストやセキュリティなどの課題も多く、対応の遅れが指摘されています。

本記事では、電子処方箋の概要やメリット、導入の遅れの背景、国内外の最新動向について詳しく解説します。

電子処方箋とは

電子処方箋は、厚生労働省のホームページで以下のように説明されています。

電子処方せんとは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。

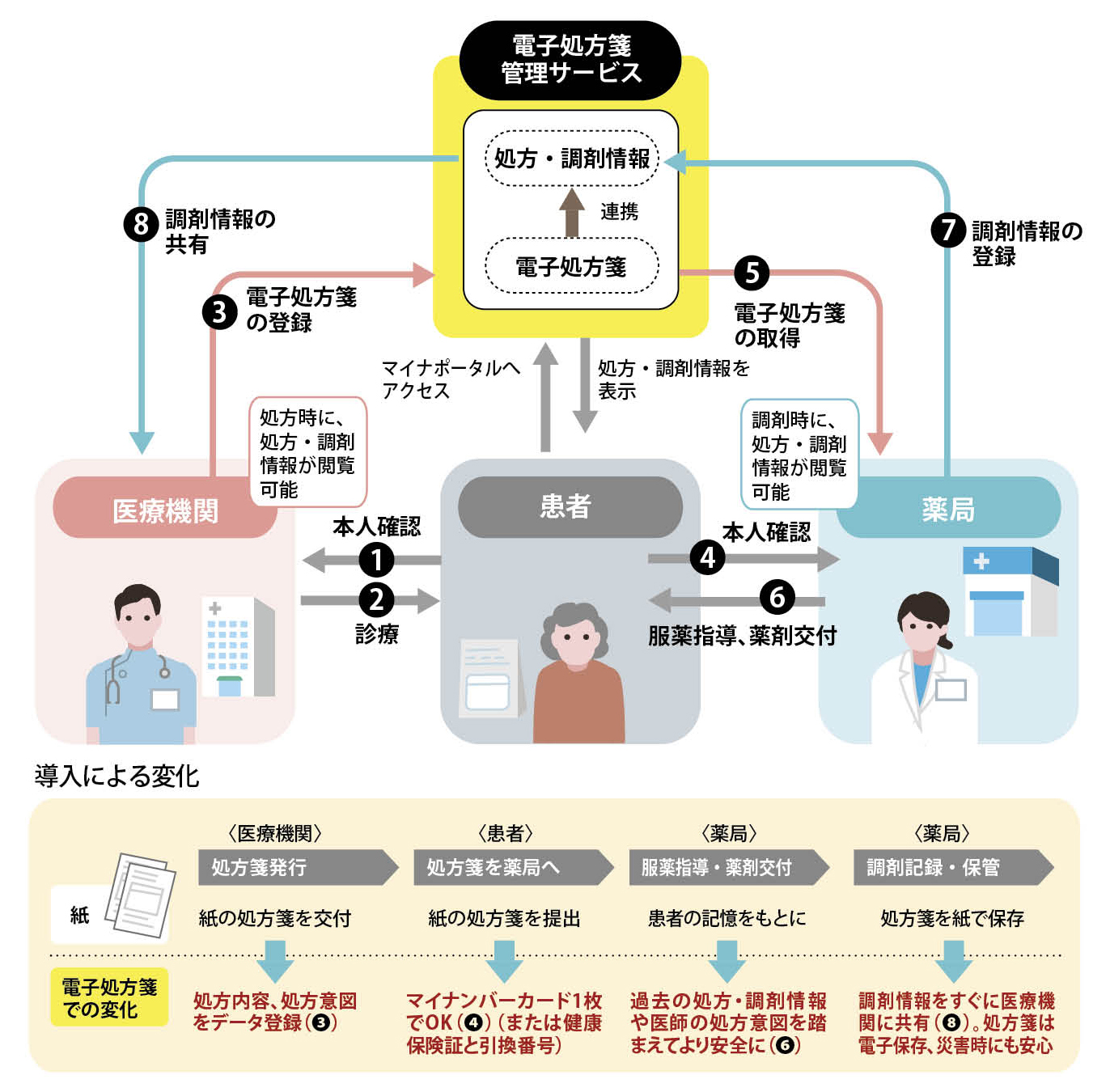

「医療機関で患者さんが電子処方せんを選択」し、「医師・歯科医師・薬剤師が患者さんのお薬情報を参照することに対して同意」をすることで、複数の医療機関・薬局にまたがるお薬の情報を医師・歯科医師・薬剤師に共有することができるようになります。

医師・歯科医師・薬剤師は、今回処方・調剤する薬と飲み合わせの悪い薬を服用していないかなど確認できるようになり、薬剤情報にもとづいた医療を受けられるようになります。結果として、患者さんは今まで以上に安心して薬を受け取ることが可能となります。

引用元:厚生労働省「電子処方せん(国民向け)」

従来は、患者が医療機関で紙の処方箋を受け取り、それを薬局に持参して調剤を受ける必要がありましたが、電子処方箋では処方情報が「電子処方箋管理サービス」というシステムに登録され、患者が選んだ薬局で薬剤師がその情報をダウンロードして調剤を行う仕組みです。これにより、紙の処方箋を持ち歩く必要がなくなり、紛失の心配もなくなります。

電子処方箋のメリット

電子処方箋を利用することで、医療機関や薬局間で患者の処方情報の共有が可能です。患者の同意があれば、複数の医療機関や薬局で処方された薬の情報を医師や薬剤師が確認できるため、重複投薬や併用禁忌のリスクを減らせます。

たとえば、皮膚科で処方された薬と耳鼻科で処方された薬が同じ成分を含んでいた場合、電子処方箋があれば医師が不要な重複処方を避けられます。これまでは、お薬手帳や患者の記憶など、不確かな情報をたどっていましたが、電子処方箋の導入により、医療の安全性が向上します。

また、患者にとっても利便性が高まります。処方箋を紙で受け取る必要がなくなるため、調剤を受けるタイミングを自分の都合に合わせやすくなり、医療機関や薬局での待ち時間の短縮にもつながります。これらの手間が減ることで、よりスムーズな薬の受け取りが可能になり、安心して医療を受ける環境が整います。

参考:厚生労働省「電子処方せん(国民向け)」

参考:厚生労働省「そうだったのか、電子処方箋」

参考:日本調剤「電子処方箋」

参考:電子処方箋管理サービス-医療機関等向け総合ポータルサイト

電子処方箋の義務化が遅れる理由

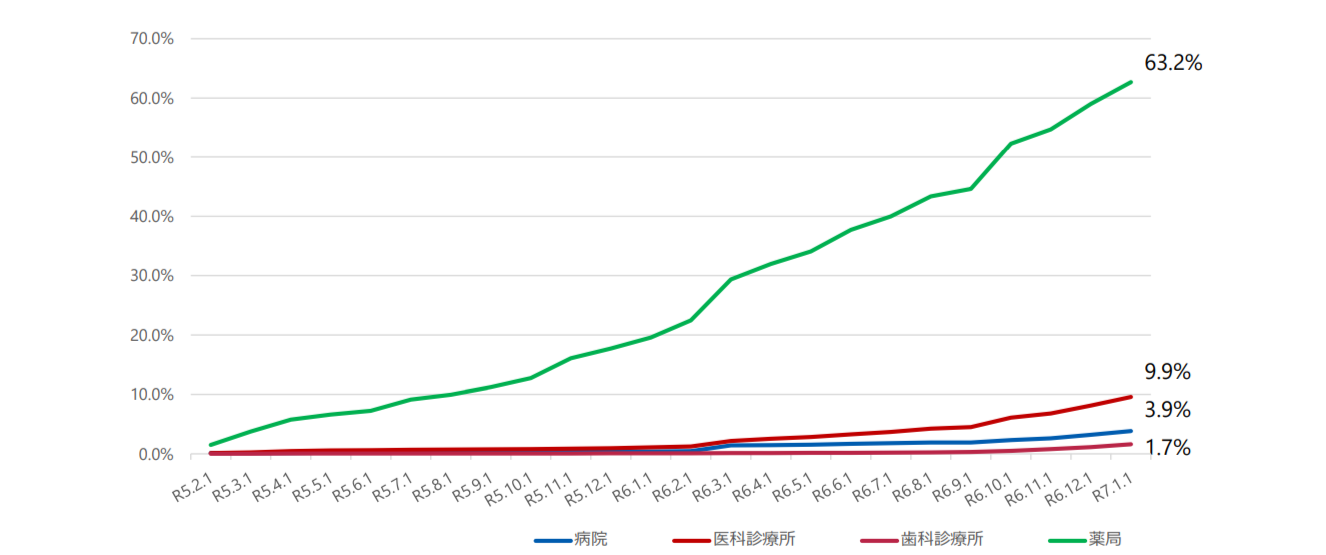

このように多くのメリットがある電子処方箋は、薬局での導入は順調に進み、導入率は60%を超えています。しかし、医療機関では導入が進んでおらず、現時点で約1割にとどまっています。(厚生労働省「電子処方箋の現況と今後の対応」2025年1月12日時点)

画像引用元:厚生労働省「電子処方箋の現況と今後の対応」

電子処方箋の基盤となるオンライン資格確認システム(医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組み)は、2023年4月より医療機関および薬局に対して導入が義務化されました。しかし、電子処方箋自体の導入は義務付けられておらず、2025年1月を目標に全国の医療関連機関への普及が進められています。

このように、段階的な導入は計画的に進められているように見えますが、医療機関にとってはその都度システムの導入や対応が求められるため、大きな負担となっています。

ここからは、電子処方箋の義務化が一度に進まない3つの理由を見ていきます。

膨大なコスト

電子処方箋の義務化が進まない最大の理由は、膨大なコストの負担が挙げられます。システム導入には、ソフトのインストールやパソコンの設定、さらには定期的なメンテナンスが必要で、その費用は決して安くありません。NHKの取材によると、東京都北区のあるクリニックでは、電子処方箋システムの改修費用として312万円以上、さらにメンテナンス費用として年間110万円以上の見積もりが提示されました。

参考:日本調剤「電子処方箋のデメリットと対策まとめ」

セキュリティ問題

セキュリティ対策の強化も避けては通れません。電子処方箋には、薬歴や病歴などの機密性の高い個人情報が含まれるため、情報流出を防ぐための厳格な対策が求められます。

2024年12月、厚生労働省は、電子処方箋を発行している医療機関や薬局において、医師が処方した薬とは異なる薬が画面に表示されるトラブルが、少なくとも7件発生したことを明らかにしました。このようなシステムの不具合は、患者の健康に直接影響を及ぼす可能性があり、単なる技術的な問題では済まされません。処方ミスが発生した場合、患者が誤った薬を服用するリスクがあり、重大な医療事故につながる恐れがあります。

参考:NHK「電子処方箋でトラブル 福岡厚労相 “再発防止徹底を”」

既存システムとの互換性

現在利用している電子カルテシステムと電子処方箋が互換性を確保できない場合、追加の機器カスタマイズが必要となり、予想以上にコストが増大する可能性があります。さらに、コスト面だけでなく、新しいシステム導入にともない、医療従事者や薬剤師が習熟するためのトレーニングが必要となります。このトレーニングには時間と労力がかかるため、現場の負担がさらに増えてしまいます。

参考:日医工医療行政情報「【図解】電子処方箋の仕組みと流れ~電子処方箋概要案内 1.2版」より~」

電子処方箋の最新動向

電子処方箋の普及が進まないため、厚生労働省は診療報酬改定を含めたインセンティブの提供や、導入に関する補助金を継続することで普及を促進すると発表しています。また、電子処方箋の機能拡充も進められており、2023年12月には、マイナンバーカードを活用した電子署名やリフィル処方箋を導入しました。さらに、2025年1月には院内処方の情報登録にも対応し、電子処方箋の適用範囲を広げる計画です。

現在の課題に対応するため、政府は公立病院や大手薬局チェーンでの導入を優先し、電子カルテの標準化やクラウド型電子カルテの普及を進めることで、電子処方箋の導入を促しています。さらに、電子処方箋を広めるため、国民向けの啓発キャンペーンの実施に加え、学会やシステム開発会社向けの説明会を積極的に開催するなど、広報活動も強化しています。

参考:厚生労働省「電子処方箋の現況と今後の対応」

国内での導入の進捗状況

医療機関|山形県 日本海総合病院

山形県酒田市あきほ町にある日本海総合病院では、電子処方箋を用いた重複投薬等チェックにより、薬の投与量の適正化を行った事例があります。ある70歳女性に薬を投与しようとしたところ、薬局重複投薬等チェックにより重複投薬が検知されました。その薬について、お薬手帳への記載はなく、女性はマイナンバーカードを忘れていたため、薬の確認ができませんでした。しかし、普段通院している医療機関に確認したところ、薬が処方されていることが確認できたため、投与量を確認し、追加的な処方にとどまりました。

このように、電子処方箋を導入することで、薬の重複投薬を未然に防げます。

参考:厚生労働省「重複投薬等チェックにより投与量の適正化を行った事例【日本海総合病院】」

薬局|東京都 ナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁目店

東京都のナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁目店で、30代の男性が耳鼻科の薬をもらう際に、薬剤師が過去の薬の情報を確認したことで、薬の相互作用を最小限に抑えられました。

この男性は、最初の受診時にアンケートで「ゾピクロン」という睡眠薬を飲んでいると書きました。しかし、お薬手帳を持っていなかったため、薬局のスタッフがマイナンバーカードを使って過去の薬の情報を確認したところ、実際には「レンボレキサント」という別の睡眠薬を服用していることがわかり、再度薬を本人と確認したところ、アンケートの記入ミスだったと判明しました。

医師から処方された耳鼻科の薬は、患者の飲んでいる薬の効果を強める可能性がありました。そのまま飲み続けると、思わぬ副作用が出る可能性があったため、薬剤師が医師に相談し、影響の少ない別の薬に変更してもらいました。

このように、薬局でのチェックや医療機関の連携により、薬の飲み合わせの問題を未然に防げます。

海外での電子処方箋先進事例

北欧諸国では2000年代から電子処方箋の導入が進められ、多くの国で普及率が90%を超えています。アメリカでも同様に90%以上の普及率を達成し、カナダでも全国的に利用されています。一方、韓国や台湾では導入の構想はあるものの、社会実装には至っていません。

ここでは、電子処方箋の先進的な取り組みを行っている2か国を紹介します。

エストニア

バルト海とフィンランド湾に接する北欧の国、エストニアでは、システムのデータを統一化し、国内の処方箋の約99%が電子的に発行されています。エストニアでは、2008年にすべての病院で診断や検診結果を電子的に保管するための医療情報システム「e-Health System」が導入されました。このシステムにより、カルテや処方箋の情報がデータとして管理され、国民一人ひとりの電子身分証明証(日本のマイナンバーカードに相当)と紐づけられています。国民は、保管された医療データをポータルサイト「e-Patient」を通じて電子身分証明証を用いて確認できます。

e-Health Systemの導入から2年後の2010年には、エストニアで電子処方箋の運用が開始されました。さらに、2018年12月からはフィンランドの電子処方箋がエストニアでも使用可能になるなど、国境を越えた医療システムの構築も進められています。

エストニアで電子処方箋が急速に普及した要因のひとつとして、電子身分証明書をほぼすべての国民が所有していたことが挙げられます。このカードの活用により、電子医療システムの導入がスムーズに進み、効率的なデジタル医療環境が整備されました。

参考:デジタル庁「海外におけるトラストサービス活用事例(エストニアの電子処方箋サービスについて)」

アメリカ

アメリカでは、電子処方箋とオンライン薬局の発展が急速に進んでおり、その代表例が「Amazon Pharmacy」です。2020年11月にサービスが開始され、2024年からは日本でも提供されています。

患者は、オンライン診療や対面診療を受けた後、電子処方箋を取得し、Amazonのサイト上で薬局に申し込めます。患者のニーズや自宅からの距離を考慮して適切な薬局が選定され、調剤後はAmazonが薬を配送し、オンライン服薬指導も受けられます。

アメリカの医療保険制度は多様であり、患者の加入している保険の種類によって薬の自己負担額が異なります。米国版Amazon Pharmacyでは、登録した保険情報をもとに薬代の計算や見積もりを行う機能が備わっており、コストの透明性も確保されています。

こうした電子処方箋やオンライン薬局の普及の背景には、「リフィル処方箋(Refill Prescription)」の存在が大きく影響しています。リフィル処方箋とは、症状が安定している患者が医師の再診なしで一定期間、繰り返し薬を受け取れる仕組みのことです。アメリカでは1951年に導入され、長年にわたり定着してきました。この制度があったことで、オンライン薬局がスムーズに受け入れられました。

参考:Amazon「Amazon’s full-service online pharmacy makes it easy and affordable to shop for medication. Here’s how it works.」

参考:Forbes JAPAN「米アマゾン・ファーマシー、月額5ドルで薬局業界を破壊へ?」

医療DXを進める予約システムRESERVA

医療機関がかんたんに導入できるDXツールとして、おすすめなのが予約システムの導入です。予約システムの機能は、来院や面会の予約管理にとどまらず、決済から顧客管理、さらにスタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、来院者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在、多数の予約システムがありますが、医療機関において効率的にDXを促進するためには、実際に多くの導入事例があるRESERVAをおすすめします。RESERVAは、35万社以上が利用しており、医療機関だけでも700以上の導入実績がある国内No.1予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院、クリニックにもおすすめです。

まとめ

今回は、電子処方箋の概要やメリット、導入の課題、国内外の最新事例について紹介しました。電子処方箋は、医療関連機関の連携強化や業務負担の軽減に寄与する一方で、コストや既存システムとの互換性といった課題も抱えています。日本では一部の医療機関や薬局で導入が進むものの、全国的な普及にはさらなる支援が求められています。

RESERVAでは、医療DXに関する情報を引き続き発信していきます。