非対面で受ける医療が社会に定着し、薬局へ出向かなくても薬に関する指導を受けられる仕組みである、オンライン服薬指導が広く認知されつつあります。従来は薬局に出向き、服薬指導を対面で受けるのが一般的でしたが、オンライン服薬指導では自宅などの好きな場所から服薬指導を受けることができます。この仕組みにより、通院の手間が軽減されるなどの利便性が高まり、感染症予防の観点からもその効果が期待されています。

このような背景を踏まえ、本記事では、オンライン服薬指導の背景、メリットや課題、国内の事例について解説します。

オンライン服薬指導とは

オンライン服薬指導の定義

オンライン服薬指導とは、薬剤師がインターネットを通じて患者に薬の正しい服用方法や注意点を説明するサービスです。従来の服薬指導は薬局で対面で行われることが原則でしたが、オンライン服薬指導では、ビデオ通話などを活用して自宅や職場などから指導を受けることができます。これにより、患者は薬局に足を運ぶ必要がなくなり、より利便性の高い医療サービスを受けることが可能となります。

オンライン服薬指導はオンライン診療と組み合わせて活用されることが多く、医師の診察後に処方箋が電子的に発行され、患者は自宅で服薬指導を受けた後、薬を配送してもらいます。これにより、遠隔地に住む患者や外出が難しい高齢者、忙しいビジネスパーソンに対する利便性が向上します。

対面での服薬指導との違い

オンライン服薬指導と対面の服薬指導にはいくつかの違いがあります。最大の違いは、対面では薬剤師と患者が直接会話するのに対し、オンラインではビデオ通話を通じて指導が行われる点です。また、薬の受け渡し方法にも違いがあります。対面ではその場で薬を受け取ることができますが、オンライン服薬指導の場合、薬は宅配や郵送で送られるため、すぐに受け取ることができない可能性があります。

一方、オンライン服薬指導には、通院の手間を省ける、待ち時間を削減できるなどのメリットもあります。そのため、対面とオンラインを適切に使い分けることが今後の医療サービスの発展において重要なポイントとなります。

法的な位置づけ

オンライン服薬指導の実施は、2020年9月施行の「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」によって正式に認められました。この法改正により、オンライン診療を受けた患者に対して、薬剤師がオンラインで服薬指導を行うことが可能となりました。ただし、対象となるのはすべての薬ではなく、一部の医薬品には対面での指導が必要とされています。また、厚生労働省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を策定し、オンライン服薬指導のルールを明確化しました。これにより、オンライン診療と組み合わせた形での服薬指導が可能になり、特定の条件下での運用が求められています。

このように、オンライン服薬指導は法律にもとづいて制度化されており、安全性と利便性を両立しながら運用が進められています。

オンライン服薬指導実施の背景

感染症の影響によるオンライン診療の拡大

新型コロナウイルス感染症の流行は、オンライン診療とオンライン服薬指導の普及を大きく後押ししました。結果として、慢性疾患を抱える高齢者や基礎疾患のある患者にとって、外出せずに医療を受けられる環境は大きなメリットとなっています。医療機関や薬局側も、感染リスクを軽減しながら患者に対応できる点を評価しており、今後もオンライン服薬指導の利用拡大が期待されています。

医療従事者の負担軽減や過疎地域の医療アクセス向上への期待

地方や過疎地域では薬剤師の数が限られており、患者が薬局にアクセスすること自体が困難なケースもあります。オンライン服薬指導を活用すれば、こうした地域においても遠隔で服薬指導を受けることが可能となり、医療アクセスの格差を是正する手段として期待されています。また、薬剤師にとっても、オンライン上での指導によって業務を効率化でき、対面業務の負担を軽減することができます。

オンライン服薬指導のメリットと課題

メリット

オンライン服薬指導の最大のメリットは、時間や場所を選ばずに服薬指導を受けられることです。患者は、自宅や職場などからスマートフォンやパソコンを使って薬剤師の指導を受けることができ、薬局に足を運ぶ必要がありません。特に、遠隔地に住んでいる人や、多忙なビジネスパーソンにとっては大きな利便性をもたらします。

加えて、オンライン服薬指導の導入により、薬剤師の業務効率が向上します。例えば、予約システムを活用することで、患者ごとに適切な時間配分を行い、待ち時間を削減することができます。また、電子処方箋との連携により業務のデジタル化が進み、書類作業の負担軽減も期待できます。

課題

オンライン服薬指導を利用するためには、インターネット環境と、スマートフォンやパソコンなどのデバイスが必要です。しかし、高齢者の中にはデジタル機器の操作に不慣れな人が多く、ビデオ通話の設定やアプリの操作が難しいと感じるケースがあります。また、患者がオンライン診療を受けた後、どの薬局でオンライン服薬指導を受けるかをスムーズに決定できる仕組みも必要です。

加えて、対面の場合は服薬指導後すぐに薬を受け取ることができますが、オンラインの場合、薬は郵送や宅配便で患者の自宅に届けられるため、配送の遅れが生じる可能性があります。これは、緊急性のある薬や冷蔵保存が必要な薬の配送において課題となります。

オンライン服薬指導の国内事例

curon(クロン)お薬サポート

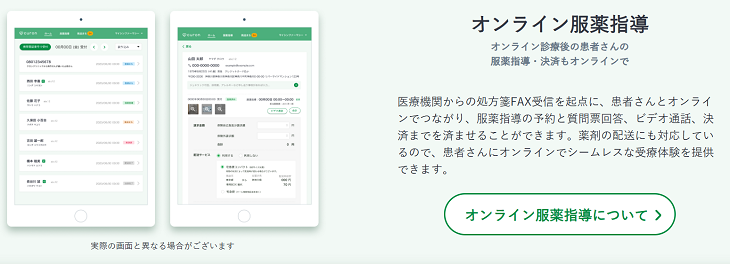

curonお薬サポートは、診療後の服薬指導をオンラインで対応するサービスです。患者はスマートフォンとクレジットカードがあれば、アプリ不要で誰でも利用できます。医療機関からの処方箋受信を起点に患者とオンラインでつながり、服薬指導の予約と質問票回答、ビデオ通話、決済までを済ませることができ、患者にオンラインでシームレスな受療体験を提供します。

本システムを導入している千葉県船橋市習のウエルシア薬局習志野台5丁目店では、特に感染症流行下における発熱患者に対して、curonが多く利用されました。発熱でつらい時に薬局店内で待つのは負担なうえ、他の患者への感染リスクもあるため、患者の都合にあわせてオンラインで服薬指導を受けられるようになった点は、患者と薬局双方にとってメリットとなります。また、一家でかかりつけ薬局として利用することで、家庭内感染により親が子どもの薬を受け取れない場合などにも対応できるようになりました。

SOKUYAKU(ソクヤク)

SOKUYAKUは、オンライン診療、オンライン服薬指導、薬の当日配送まで対応可能なアプリです。日時、エリア、診療科目から医療機関を検索し、オンラインで診療、服薬指導を受けられます。よく使うクリニックや薬局をお気に入り登録でき、お気に入り登録したクリニックと薬局は次回以降かんたんに予約ができます。薬をもらった際のQRコードをスキャンすれば、アプリ内のお薬手帳に登録可能です。

本サービスを導入した東京都練馬区にある日の丸薬局では、オンライン服薬指導により新たな患者の開拓が実現しました。当薬局は年中無休で夜23時までオンライン服薬指導の予約を受け付けることにし、結果として、日中に病院や薬局に行きにくい30〜40代と若い世代の患者も受け入れることができました。また、薬局に来店する前に患者から処方箋を送ってもらうことで事前に調剤の準備ができ、会計がアプリ内で完結するため会計処理の時間が短縮されました。服薬指導前後の事務手続きの手間が減る点は薬局にとってメリットとなります。

つながる薬局

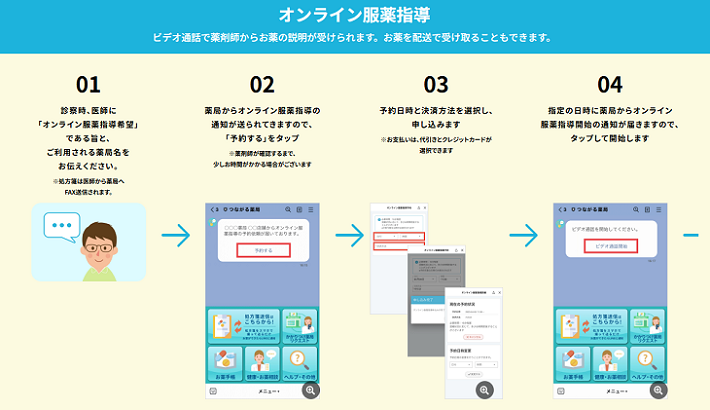

つながる薬局は、処方箋をLINEで送信して薬を受け取れるサービスです。このサービスは、LINEを活用して薬局と患者をつなぎ、患者の利便性向上や薬局業務の効率化を実現します。本サービスでは、患者がLINEを通じてかんたんに処方箋を送信できる機能、服薬フォローの機能を搭載しており、LINEのメッセージ機能を活用して患者と効率的にコミュニケーションを取ることができます。さらに、オンライン服薬指導と決済機能も提供されており、LINE上でビデオ通話による服薬指導から決済までを完結させることができます。

つながる薬局は、全国5,500店舗以上の薬局で導入され、LINEの友だち登録者数は130万人を超えるなど、多くの利用者に支持されています。例えば、患者の利便性が向上するツールとして魅力を感じ、導入を決めたという東京都板橋区のおおにし薬局では、待ち時間なく薬を渡せる点やお薬手帳がLINEで管理できる点のほか、メッセージ機能で薬の欠品の連絡ができる点もメリットとして挙げています。処方箋の内容を確認した際に、一部の薬が欠品していた場合でも入荷日の連絡が事前にでき、LINEだと都合がよいタイミングで返信してもらいやすいため、何度も薬を取りに来る必要がなくなります。

今後の展望

オンライン服薬指導の普及により、薬剤師の役割が変化しつつあります。薬剤師は、従来の対面指導だけでなくオンラインでの対応も求められるようになり、より柔軟な働き方が可能となる一方で、デジタルツールの活用スキルが重要になります。また、オンライン服薬指導の導入により、薬剤師がより多くの患者と接することが可能になり、地域医療に貢献する機会の増加が見込まれます。薬剤師の役割が「薬を渡す人」から「患者の健康を継続的に支える存在」へと進化する中で、オンライン服薬指導の活用がますます重要になっていきます。

医療DXの中核となる技術のひとつである電子処方箋はオンライン服薬指導の発展を支える重要な要素です。電子処方箋の導入によって、医師の診察後に処方箋が自動的に薬局に送信され、患者は自宅でオンライン服薬指導を受けた後、薬を配送してもらうというシームレスな流れが可能になります。これにより、処方箋を受け取るために病院や薬局を訪れる必要がなくなり、よりスムーズな医療体験を提供できるようになります。

医療DXの一歩に、予約システムRESERVA

医療現場におけるさまざまな業務を効率化するにあたって、誰でも手軽に始められるのが予約システムの導入です。予約システムの機能は予約管理にとどまらず、予約者情報の管理と蓄積、スタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、クリニックや医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、利用者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在は多数の予約システムが存在しますが、効率的な病院運営を実現するためには、実際に導入事例もあるRESERVAがおすすめです。RESERVAは、35万社が利用、700以上の医療機関が導入したという実績がある国内トップシェアクラスの予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、助産院・医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院やクリニック、薬局にもおすすめです。

まとめ

今回は、オンライン服薬指導の概要やメリット、課題、実際の事例を紹介しました。オンライン服薬指導は、医療DXの一環として今後さらに発展が期待される分野です。オンライン服薬指導は、患者にとっては移動の負担軽減や待ち時間の短縮といったメリットがあり、薬剤師にとっては業務の効率化が期待されます。一方で、通信環境の整備や対面指導に比べた情報量の不足など、解決すべき課題も多く残されています。医療機関や薬局が連携し、患者の利便性を考慮しながら導入を進めることで、オンライン服薬指導の普及をさらに加速させることができます。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。