トレーサビリティは、製品が「どんな材料を使って」「いつ」「誰によって」「どこで」作られたのかを追跡できる状態にすることです。製品の原材料や製造場所などの情報を追跡できる識別番号がそれぞれ割り振られるため、同じ型番の製品内でも1つひとつの製品を判別することができます。

近年では、医療現場でもトレーサビリティの導入が増えています。医薬品や医材をトレーサビリティによって管理することで、業務効率化や安全・安心な医療サービスの提供が実現します。本記事では、まずトレーサビリティの基本的な定義を解説し、実際に直面する課題や懸念点について触れます。さらに、現在のトレーサビリティによる医薬品等の管理の実態について、事例を交えて紹介します。

医療業界におけるトレーサビリティの重要性

トレーサビリティの定義と概要

トレーサビリティとは、物品やサービスの生産、流通、消費に至るまでのプロセスを追跡し、記録する仕組みを指します。医療業界においては、主に医薬品や医療機器の製造から患者への提供までの流れを管理することを目的としています。この仕組みにより、各プロセスの透明性が確保され、医薬品の安全性と信頼性が向上します。管理する医薬品にはバーコードやロット番号が付与され、追跡可能になります。また、サプライチェーン全体のデータを管理することで、効率的な在庫管理や供給網の最適化が図られます。

医療業界でのトレーサビリティ強化の背景

近年、医薬品の安全性に対する患者の期待が高まっています。偽造薬の流通や不正使用のリスクが増加する中、正規ルートでの流通を保証するトレーサビリティは重要です。さらに、感染症の流行や高齢化の進展により医薬品の需要が多様化し、品質管理の強化が求められています。

加えて、各国で医薬品に関する法規制が強化されています。日本では2014年に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)の改正が進められ、トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付けが求められています。また、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)では、患者データの適切な管理とプライバシー保護が義務付けられており、トレーサビリティシステムはこれらの要件を満たすための基盤となります。

トレーサビリティを導入することで、供給チェーン全体を可視化し、不足や偽造品を早期に発見できます。これにより、患者への影響を最小限に抑えることが可能になります。

デジタル化の進展とトレーサビリティ導入の相性

医療業界におけるデジタル化の進展は、トレーサビリティ導入を加速させています。例えば、RFID(アールエフアイディー)技術を用いたシステムは、リアルタイムでのデータ追跡を可能にし、効率的な運用を支えます。

RFIDとは「Radio Frequency Identification」の略で、専用のタグやラベル、カードなどに製品の個別情報を記憶させ、無線通信によって読み取る自動認識システムのことです。RFIDでデータを読み取ることで、医療機器の使用状況や稼働率を把握でき、医療機器の有効期限や使用回数の間違いを防ぎ、効率的な運用につながります。

医薬品の在庫管理が求められる背景

従来の在庫管理に関する課題

従来の在庫管理は手作業で行われることが多く、記録ミスや人為的なエラーが発生しやすい状況でした。これにより、在庫不足や過剰在庫が生じ、患者への適切な医薬品提供が困難になる場合があります。

在庫管理が不十分な場合、期限切れの医薬品が見落とされるリスクがあります。これにより、不適切な医薬品が患者に提供される可能性があり、安全性が損なわれます。一方で、過剰在庫はコストの増加を招き、病院や薬局の経営に悪影響を及ぼします。

デジタル化による改善の必要性

デジタル化された在庫管理システムでは、リアルタイムでの在庫情報の更新が可能です。これにより、適切な供給量を迅速に把握し、医薬品の不足や余剰を未然に防ぐことができます。

自動化された在庫管理システムは、人的ミスを削減し、医療機関の効率化を実現します。また、必要な在庫量を正確に計算することで、無駄なコストを削減する効果も期待されています。

医療業界におけるトレーサビリティのメリット

安全性の向上

トレーサビリティは、医薬品の流通経路を記録、追跡して偽造薬や不正流通を防止します。これにより、患者は安全で正規の医薬品を確実に受け取ることができます。また、医薬品の不良品やリコールが発生した場合でも、迅速かつ的確に対象製品の特定と回収が可能となります。

効率性の向上

有効期限やロット番号を一元管理する仕組みを提供することで、管理業務が効率化され、必要な医薬品を迅速に見つけることができます。そしてサプライチェーン全体のデータを可視化し、物流コストの削減や供給の安定化を実現するための最適な流通計画を立てられるようになります。

患者満足度の向上

トレーサビリティにより、患者は信頼性の高い医薬品を安心して使用できます。これにより、患者満足度が向上し、医療機関への信頼も深まります。トレーサビリティを通じて医薬品の適切な管理が行われることで、患者ごとのニーズに応じた医療リソースの効率的な配分が可能となります。

トレーサビリティシステム導入における課題

コスト面の課題

トレーサビリティシステムの導入には、初期費用や運用費用が大きな課題となります。バーコードリーダーやRFIDシステム、サーバーの設置、ソフトウェアの開発費用などが発生するため、小規模な医療機関や調剤薬局にとっては負担が大きい場合があります。さらに、システム運用には継続的な保守やアップデートが必要であり、これもコスト増加の要因となります。

システムの標準化不足

トレーサビリティの効果を最大化するためには、施設間や国際的なシステムの統一が重要です。しかし、現状ではシステム間の互換性が低く、データの共有や連携が難しい場合があります。例えば、異なるメーカーが提供するシステム間でのデータ互換性が不足していることや、国ごとに異なる規制や基準が障壁となっています。

データの保護とプライバシー

トレーサビリティシステムでは、大量の医薬品情報や患者データが取り扱われます。これにより、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高まります。特にクラウドベースのシステムを使用する場合、セキュリティ対策が不十分だと深刻な被害を招く可能性があります。また、スタッフへのセキュリティ教育を徹底することも重要です。

医療現場の意識改革

医療現場では、新しい技術やシステムへの抵抗感が根強い場合があります。また、教育不足や運用マニュアルの整備不足により、システム導入がスムーズに進まないケースも少なくありません。これを解決するには、段階的な導入と現場スタッフへの徹底的な教育、使いやすいUI/UXを備えたシステム設計が鍵となります。

医療現場にトレーサビリティシステムを導入している事例

公益財団法人がん研究会 有明病院|病理検体トレーサビリティ情報

病理検体トレーサビリティ情報を記録するシステム構築を支援」

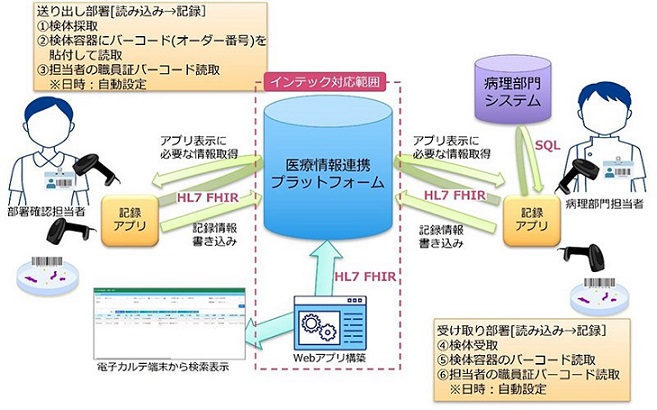

公益財団法人がん研究会有明病院は、がん診療に特化した医療機関です。当院では、がん診療に関する病理診断を年間4万件近く実施しており、各診療科で採取した検体を病理部門に集約します。そのため、医療安全の観点から、いつ・誰が・どこに運び・誰が受け取ったのかといった情報を、正確に把握できないという課題がありました。

そこで当院は、各診療科の医療情報をリアルタイムで連携可能にする株式会社インテックの医療情報連携プラットフォームを導入し、病理検体トレーサビリティ情報を記録するシステムを構築しました。これにより、病理検体のトレーサビリティ情報をリアルタイムで把握でき、部門システムと電子カルテとのデータ連携が容易になりました。

東京科学大学病院材料部|自動認識技術(RFIDタグ)を用いたトレーサビリティ

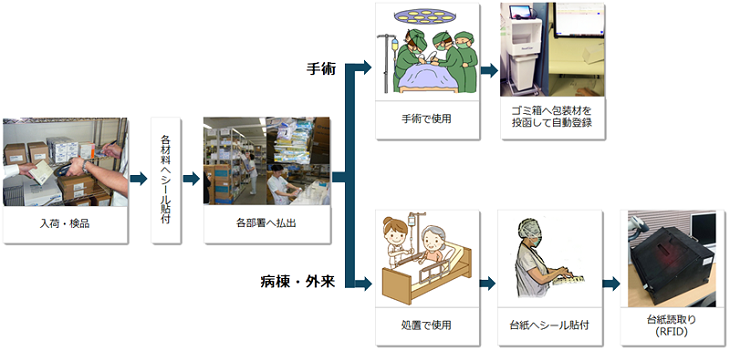

東京科学大学病院材料部ではトレーサビリティシステムを導入し、医療器材や医療材料を、診療や手術で安全かつ適切に使用できるよう管理運用しています。

手術や処置等の医療行為では、医療器材のほか、メーカーが滅菌、包装して提供する医療材料(注射器や注射針、カテーテル等)があり、これらは製造メーカーがロットごとに管理し販売しています。当院では、これらの製品を使用する際にRFIDタグを活用し、どのロット番号の製品が、どの患者にいつ使用されたかを記録し、患者ごとに安全かつ適正に医療材料が使用されるよう管理しています。

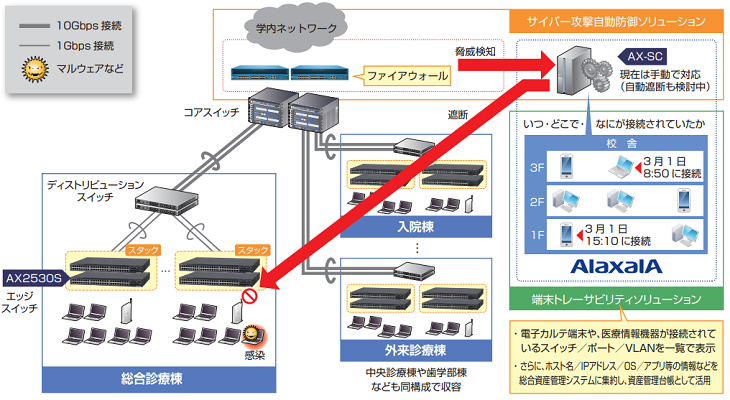

岡山大学病院|端末トレーサビリティソリューション

高度医療を提供している岡山大学病院には、多数の電子カルテ端末や医療情報機器があります。これらの端末は移動されることが多く、管理が行き届かないという課題がありました。そこで、当院はアラクサラネットワークスの端末トレーサビリティソリューション「AX SecurityController」を導入し、端末管理に活用しました。

このシステムの導入により、プリンタを含めた病院ネットワークに接続するすべての端末の正確な台数が把握できます。これによって、新規調達時の重複がなくなり、経費節減が期待できます。また、ネットワークスイッチから情報を自動収集し、端末が接続されているポートを一覧で表示することで、端末の接続情報を正確に把握できるようになります。さらに統合資産管理システムとも連携し、接続情報を定期的に更新することで、端末移動時の自動追従も実現します。

亀田総合病院|ICタグを活用した医療材料管理システム

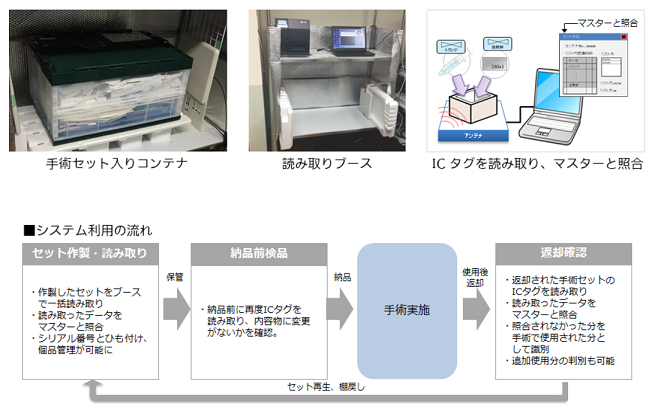

亀田総合病院では年間約1.5万件の手術を実施しており、それぞれの術式に合わせて使用する医療材料を事前にセットする業務を行っています。従来はバーコードを1点ずつ読み取り、マスターとの照合を行っていましたが、1回の手術で最大120点の医療材料を使用する場合もあり、従来の運用では多大な業務負荷が発生しており、改善の方法を模索していました。

そこでTOPPAN(トッパン)エッジ株式会社は、ICタグを活用した医療材料管理システムを開発し、医薬品卸売大手の株式会社スズケンの協力のもと、亀田総合病院に導入しました。ICタグの一括読み取り機能を活用した本システムの導入により、手術で使用するガウンや縫合キット、シリンジ容器などの医療材料の検品や出荷・返却確認業務の大幅な効率化を実現し、作業時間を短縮できます。また、本システムは既存の院内管理システムとの容易な連携が可能で、トレーサビリティー管理や医療材料のマスター照合による誤出荷防止、数量欠品防止などの、人為的なミスの削減も期待できます。

医薬品管理の一助となる予約システムRESERVA

医療現場における在庫管理を効率化するにあたって、誰でも手軽に始められるのが予約システムの導入です。予約システムの機能は予約管理にとどまらず、予約者情報の管理と蓄積、スタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、クリニックや医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、利用者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在は多数の予約システムが存在しますが、在庫管理の手間を省いて効率的な病院運営を実現するためには、実際に導入事例もあるRESERVAがおすすめです。RESERVAは、35万社が利用、700以上の医療機関が導入したという実績がある国内トップシェアクラスの予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、助産院・医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院やクリニック、薬局にもおすすめです。

まとめ

今回は、医療現場におけるトレーサビリティについて解説しました。トレーサビリティシステムを用いることで、需要予測の精度向上や、不正行為の早期発見が可能になります。また、リアルタイムの在庫状況を把握することで、供給チェーン全体の効率化が図られます。患者の安全を確保するためにはトレーサビリティの導入が不可欠であり、これにより、医療全体の質と患者満足度のさらなる向上が期待されます。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。