進歩を続ける医療業界では、近年、厚生労働省が推進する「デジタル技術を活用して医療の質・効率・患者の快適性を改善する取り組み全体」を意味する「医療DX」が注目されています。医療業界ではもともとDX化が遅れていたため、医療DXの推進は、人材不足や業務効率化、労働時間の短縮など、あらゆる面で効果が期待できると言われています。その中でも、手術の際にロボットを活用する「ロボット手術」が、患者の体への負担が少なく、精密な手術が可能であることから脚光を浴びています。

そこで、本記事ではロボット手術の概要から導入するメリット、課題、そして具体的事例まで紹介します。

ロボット手術とは

ロボット手術とは、その名のとおり医療用ロボットを使った手術であり、患者の体に対する負担を最小限に抑えることを目的とした「低侵襲手術」のひとつです。手術の際に、体を切る部分が大きくなればなるほど、痛みをともなうとともに痕が残りやすくなります。そのため、ロボット手術は「できるだけ体を傷つけずに手術をすることにより、負担を最小限にし、手術後の回復を早める」という患者のQOLを尊重する考えから生まれ、活用されています。

ロボット手術を導入するメリット

正確で細かい手術ができる

手術用ロボットは、細長い手術器械に手首のような関節機能が備わっており、より細かい操作が可能です。これにより、開腹手術や腹腔鏡手術といった従来の手術では届きにくかった部位にも到達することができるため、病変をより綺麗に切除できる可能性が高まります。また、人間の手ではどうしても起こる手ぶれを防止できるため、より正確な操作が可能になります。このように、開腹手術や腹腔鏡手術では困難である繊細な操作が行えるため、術後の合併症を減らし、より綺麗な切除の実現が期待されています。

出血を抑えられ、術後の痛みが少ない

従来の外科手術においては、思わぬ出血に備えて自己血貯血が必要になるケースがありました。しかし、ロボット手術では炭酸ガスで腹部や胸を膨らませ、明るく広い視野で手術ができるため、出血量を大きく減らすことが可能になります。また、ロボット手術は病変部以外に損傷を与えにくく、1つひとつの傷口が小さいため、術後の痛みが軽減されます。このように、患者の体への負担が少ないことで、社会生活に早く復帰しやすくなるという利点があります。

根治の確実性向上

3次元立体画像を見ながらの手術が可能であることが、ロボット手術における特徴のひとつです。また、カメラ操作により肉眼の10倍以上の拡大視野を持って手術を行えます。そのため、患者の体内に入りこんで手術をしているかのように、肉眼よりもはるかに自由に広範囲を確認可能です。その結果、例えばがんの手術であれば、がんの周囲から適切な距離を保ちつつ切除できるため、これまで以上に完全な形で切除できる可能性を高められます。

ロボット手術を導入する上での課題

コストが高額

ロボット手術は、食道がんや胃がん、腎臓がんなどで保険適用がされており、患者が負担する医療費は従来の内視鏡下外科手術と同じです。しかし、患者側の経済的負担は軽減されたものの、医療機関側には大きな負担が強いられています。例えば、ロボット手術で最も有名なダビンチシステムの本体価格は、2億から3億円と非常に高額です。さらに、ダビンチシステムは精密機器のため、年間維持費は約2000万円に上ります。このように、費用の高額さから、導入が困難な医療機関が少なくありません。

指導者やトレーニング施設の不足

現在の日本では、ロボット手術の指導者やトレーニング施設が非常に少ないという現状があります。対応施設が少なく予約が取りづらいため、医師がロボット手術のトレーニングを積めないという問題は、早急に対処される必要があります。ロボット手術普及のためにも、安全に操作できる医師やスタッフを増やすことが課題のひとつと言えます。

ロボット手術の事例

da Vinci(ダビンチ)

「da Vinci (ダビンチ)」は、米国のインテュイティブ・サージカル社が開発した世界初の手術支援ロボットです。患者の腹部に開けた小さな穴に手術器具を取り付けたロボットアームと内視鏡を挿入し、医師がサージョンコンソールと呼ばれる操縦台に座り、内視鏡画像を見ながらロボットを遠隔操作します。現在、日本の大学病院のほとんどがダビンチを所有しており、手術支援ロボットシェアの9割以上を占めています。

参考サイト:インテュイティブ・サージカル公式ホームページ

hinotori(ヒノトリ)

「hinotori(ヒノトリ)」とは、「人の代わりとなるのではなく、人に仕え、人を支えるロボット」を理念として開発された、国内初の手術支援ロボットです。hinotoriのコンセプトはダビンチとよく似ているため、ダビンチの操作に慣れた術者・スタッフには扱いやすいロボットと言えます。一方で、ダビンチとの一番の違いはアーム回りがスリムなことです。アームそのものも細く、トロッカー周りがすっきりしているため、ダビンチの操作では難しい小柄な日本人女性にも使いやすい点が強みのひとつです。また、本体価格がダビンチの半額から3分の2ほどという点も、導入する医療機関が増えている大きな要因のひとつです。

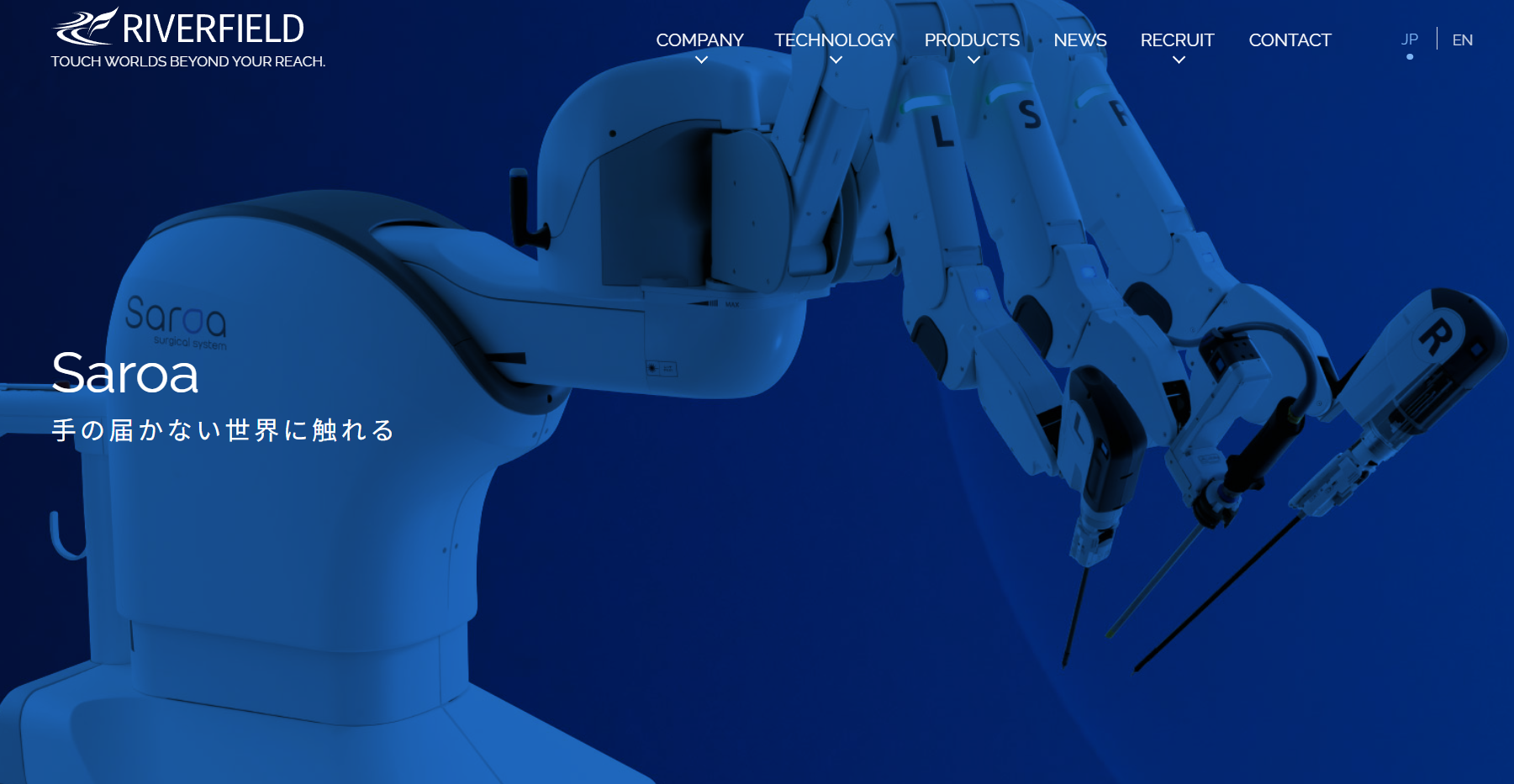

Saroa(サロア)

「Saroa(サロア)」は、世界で初めて「力覚(りきかく)」を再現することに成功した、2台目の国内産手術支援ロボットです。空気圧制御による柔軟かつ繊細な駆動により、力覚を直接感じることができるため、遠隔操作でありながら実際に自分の指で手術を行うのとほぼ同等の感覚での施術が可能になります。これにより、視覚のみに頼るほかのロボットに比べ、より安全に手術が行えます。また、本体価格はダビンチの半額以下であり、hinotoriよりもさらに軽量で小型のため、設備投資のコストを抑えられるというメリットがあります。

参考サイト:リバーフィールド株式会社「Saroa」

医療DXには予約システムRESERVA

医療DXを進めるにあたって、誰でも手軽に始められるのが予約システムの導入です。予約システムの機能は予約管理にとどまらず、予約者情報の管理と蓄積、スタッフやリソースの調整に至るまで自動化することが可能です。複数のツールやプラットフォームを切り替える必要がなくなるため、医療機関の業務プロセスをより効率化でき、患者にとっても直感的で使いやすい環境を提供できます。

数ある予約システムの中でも、効率的な医院運営を実現するためには、実績豊富なRESERVAの活用がおすすめです。RESERVAは累計35万社以上に導入され、すでに700以上の医療機関で利用されている国内トップクラスのシェアを誇ります。予約受付をはじめ、搭載されている機能は100種類以上に及び、診療科や規模を問わず幅広いニーズに対応可能です。

初期費用は無料で始められるうえ、サポート窓口の充実やヘルプ機能の利便性も高く、予約システムを初めて導入する医療機関でも安心です。無断キャンセルの防止、患者満足度の向上、スタッフの負担軽減といった効果を短期間で実感できるため、医療DXを推進する第一歩として導入する価値があります。

まとめ

本記事では、ロボット手術の概要やメリット、課題、具体的事例までを紹介しました。ロボット手術を活用することにより、患者の体に負担がかかりにくく、より精密で根治可能性の高い手術の実現が可能です。一方で、多大な導入コストや育成環境の遅れなど、ロボット手術を推進する上での課題も存在します。しかし、従来よりも導入費用が抑えられているにも関わらず、機能性や操作性が向上した手術用ロボットも開発されており、ロボット手術のさらなる普及が期待されます。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。