医療の効率性を高め、質を向上させるヘルスケアエコシステム。医療に関する多くの課題を解決できることから、構築が求められています。一方で、課題も多く、将来的に持続可能な医療を実現するためにも今後の展望に注目が集まります。

今回は、ヘルスコアエコシステムの概要と必要性、求められている背景、現在の課題や未来について詳しく解説します。

ヘルスケアエコシステムとは?

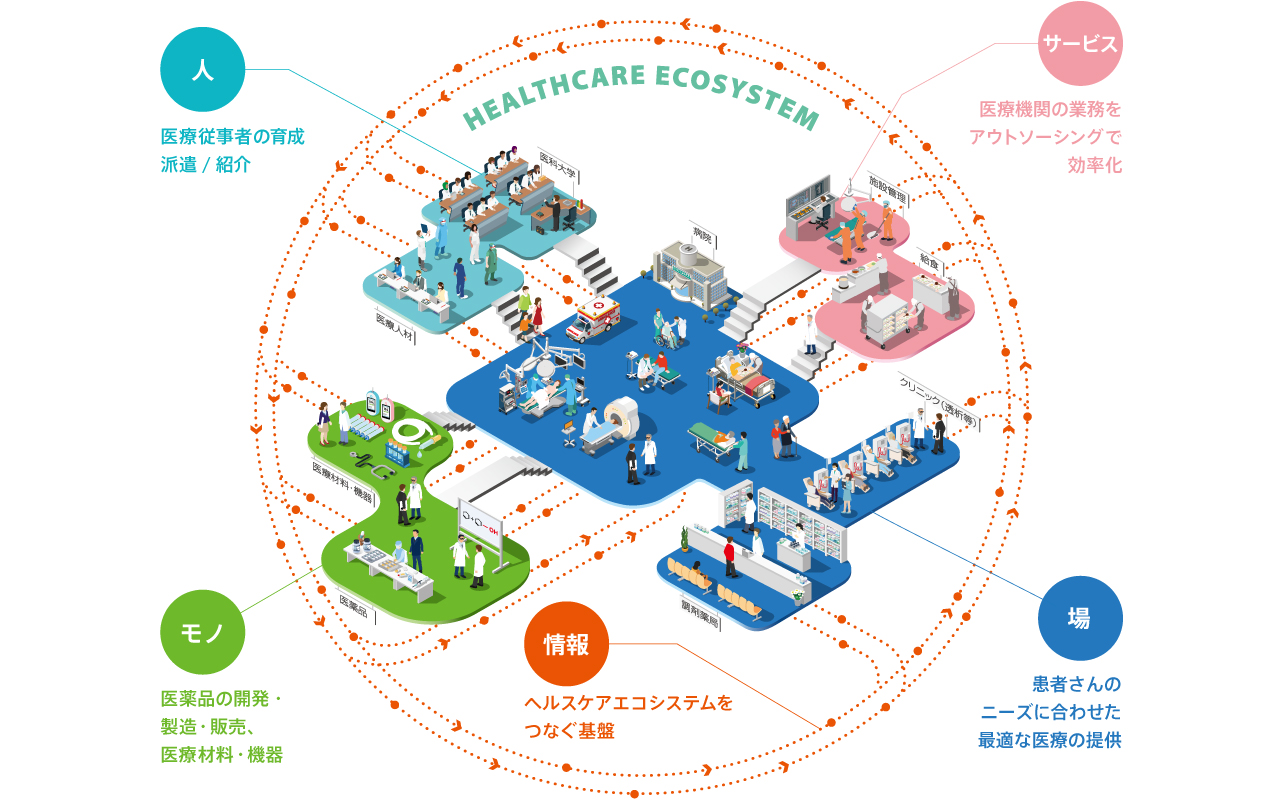

三井物産のヘルスケアエコシステム」

ヘルスケアエコシステムは、病院などの医療機関を中心に、薬局、専門クリニック、介護施設など多様な医療関連事業が連携し、効率性を高め、医療の質を向上させる仕組みです。このエコシステムの中核となるのがデータエコシステム(図の「情報」に当たる部分)であり、各施設やプラットフォームで得られたデータを統合・解析して、新たな医療サービスの価値を生み出します。例えば、患者の診療履歴や生活データをもとに、個別化された治療や予防医療が可能です。

ヘルスケアエコシステムによって、医療機関や関連事業者間のデータ連携が強化され、患者中心のケアモデルの実現や医療資源の最適化が期待されています。現在、ヘルスケア分野のスタートアップ企業の振興・支援策も検討されており、イノベーションの促進を図っています。これらの施策を通じて、ヘルスケアエコシステムの形成が進み、国民一人ひとりが質の高い医療サービスを受けられる社会の実現を目指しています。

参考:三井物産「患者さんと、医療にかかわる全ての人の未来を。三井物産のヘルスケアエコシステム」

参考:Deloitte「ヘルスケア業界における新たなエコシステム構築について ~『未来投資戦略2017』、『新産業構造ビジョン』を読み解く~」

参考:Microsoft「What’s Next for Healthcare in Japan ヘルスケア業界の DX 支援の最新動向:社会と人をつなぐ新しいエコシステムの実現に向けて」

参考:PwC「第6回『デジタルヘルス・エコシステム【前編】』」

現代社会における必要性とその背景

日本社会において、ヘルスケアエコシステムの構築が急務とされています。

厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2024年)によれば、2040年には医療・福祉分野で約1,070万人の人材が必要とされる一方、確保が見込まれるのは約974万人であり、人手不足が深刻化する見通しです。また、高齢化と平均寿命の伸長により、将来的に急速な高齢化と高度で長期的な治療が必要な生活習慣病患者が急増することが予想されています。そこで、最適な医療を効率的に届けるインフラ、ヘルスケアエコシステムの構築が求められています。

ヘルスケアエコシステムでも特に重要な医療DXは、デジタル技術を活用して医療サービスの効率化や質の向上を図る取り組みであり、厚生労働省は「全国医療情報プラットフォーム」の創設や電子カルテ情報の標準化などを進めています。これらの施策により、医療機関間での情報共有が円滑化し、患者一人ひとりに適切な医療提供が可能です。さらに、業務の効率化により医療従事者の負担軽減が期待されます。そのため、ヘルスケアエコシステムの中核であるデータエコシステムの構築は、医療DXと合わさり医療の質向上と人手不足問題の解決に寄与する重要な取り組みと言えます。

ヘルスケアエコシステムが直面する課題

医療の効率が高まるヘルスケアエコシステムには、いくつかの課題も生じています。ここでは課題を分野別に考えていきます。

需要面:人口動態を考慮した医療と介護のニーズ理解

2040年までの医療需要を見通す際、人口動態の変化が大切な要素です。高齢者(65歳以上)人口の増加率は2022年以降鈍化し、2040年までの間は0.1~0.9%と低水準で推移、1%を超えることはないと見込まれています。一方、団塊世代が後期高齢者(75歳以上)に到達する2022年からの3年間は、75歳以上人口の増加が一時的に高まりますが、2030年代には減少に転じると予測されています。

これに対し、生産年齢人口(15~64歳)は一貫して減少し続け、2030年代には1%以上の減少率に達する見込みで、この生産年齢人口の減少は、日本社会における最大の懸念材料となっています。

これらの将来人口推計を基に、医療サービスの需要を考えると、以下のようになることが予測されます。

・外来医療:需要は若干減少すると予想される。

・介護サービス:在宅・施設サービスともに需要が大幅に増加すると予測される。

・入院医療:需要は2035年頃にピークを迎える。

・在宅医療:需要のピークは2040年以降となる。

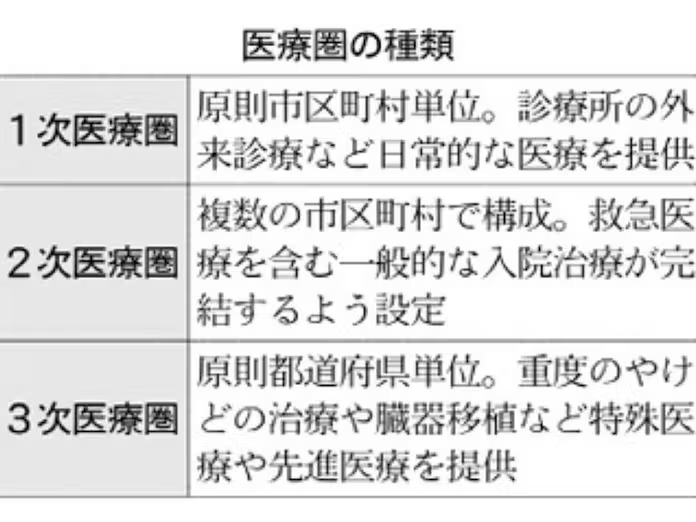

また、2次医療圏単位での分析では、多くの地域で外来需要がすでに減少局面にあることが確認されています。このような人口動態の変化を踏まえ、医療と介護の連携を含むヘルスケアエコシステムの構築が求められます。

参考:厚生労働相「人口動態調査」

供給面:人生100年時代を見据えた生産性向上施策

システムの供給面においては、人生100年時代を見据え、就労・社会参加、健康寿命延伸の実現を目指し、医療や介護の分野において、人材不足な状況が続いても、人手が少ない状況で回せるようにAIやロボットを活用したDX化で生産性を高めていく必要があります。

DX化は、医療画像診断AIや手術支援デバイスのような医療機関へ需要のある高度な診断・治療支援や、電子カルテシステムなどの間接業務効率化のエコシステムにとどまりません。心拍数などのバイタルデータが管理できる、一般消費者が気軽に使えるスマートウォッチなど健康管理・増進のための製品やサービスの提供まで、あらゆる面の供給を実現することが望ましいとされています。

参考:Beyond Health「日経クロスヘルスEXPO 2022 レポート」

財政面:持続可能な資金調達の仕組み

まず、国民皆保険を国民の健康、安心を支える持続可能なものにすることが政府の取り組みとして挙げられます。国民皆保険は若年層の負担が大きく、再分配所得でみれば高齢者よりも厳しい所得環境となっており、非婚化・少子化を招いています。そこで、負担能力に応じて支える仕組みをより強化していく必要があります。

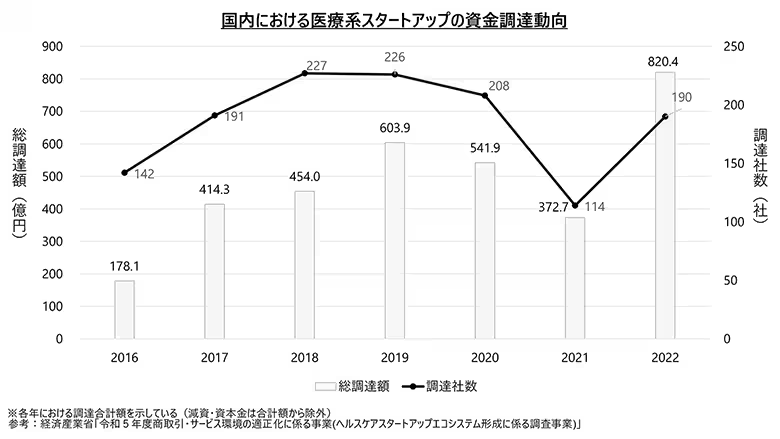

また、医療系スタートアップも財政面で課題を抱えています。医療系スタートアップの資金調達は、以下のような傾向があります。

・資金調達額が5億円未満の企業が全体の74%とかなり多くの割合を占めている。

・特に、1億円未満と少額調達企業が39%と最も多い。

このデータから、医療系スタートアップの多くは創業初期にある程度の資金調達に成功しているものの、その後の成長が計画通りに進まず、新たな資金調達が難しくなっているケースが多いと考えられます。

参考:Beyond Health「日経クロスヘルスEXPO 2022 レポート」

参考:Deloitte「ヘルスケアスタートアップの現状と課題解決に向けた取組の検討」

今後の展望

AIを用いた治療の個別化

AIによる個別化された医療は、患者一人ひとりの遺伝情報や生活習慣に基づき、最適な治療法を提供するアプローチです。AIは、大量の医療データを迅速に解析し、各患者に適した治療の計画支援をします。例えば、AIは遺伝子解析結果をもとに、特定の薬剤に対する反応性を予測し、副作用のリスクを低減することが可能です。さらに、患者の電子カルテや生活習慣データを統合的に分析することで、疾病の早期発見や予防にも寄与します。総務省「AI利活用に関するエコシステムの展望」(2020年)によれば、AIの利活用は、医療分野においてもかなり進展しており、個別化された医療推進に向けたエコシステムの形成が期待されています。

AIの導入により、医療従事者の負担軽減や診療精度の向上が図られ、患者にとっても質の高い医療サービスの提供が可能になります。さらに、AI技術の発展にともない、個人の健康情報(PHR:Personal Health Record)の管理がより容易になり、自宅での身体ケアが推進されると考えられます。これにより、各個人は自分の健康状態に応じたより充実したケアを受けることができ、個別化された医療はさらに進化します。

参考:総務省「AI利活用に関するエコシステムの展望」

参考:PwC Strategy&「ヘルスケアの未来 エコシステムの構造変化と新たな価値創造」

参考:日立評論「健康寿命を支えるデジタルヘルスケアの展望 医療DXの基盤となる『医薬・ヘルスケアプラットフォーム』の活用」

予防医療へのシフト

これからの医療は、治療中心から予防中心へ移ると考えられています。背景には、高齢化社会にともなう医療費増加への対応や、ウェアラブルデバイス、AI、ビッグデータ分析の進化があります。これにより、個人の健康データを活用したリスク評価や疾病予測が可能になり、早期介入を実現します。具体的には、健康診断や遺伝情報を基にしたカスタマイズプランの提供や、IoTデバイスによる生活習慣のモニタリングが挙げられます。このシフトにより医療費削減、健康寿命の延伸、医療リソースの効率化が実現され、社会全体での健康意識向上も進みます。

国内外のヘルスケアエコシステム事例

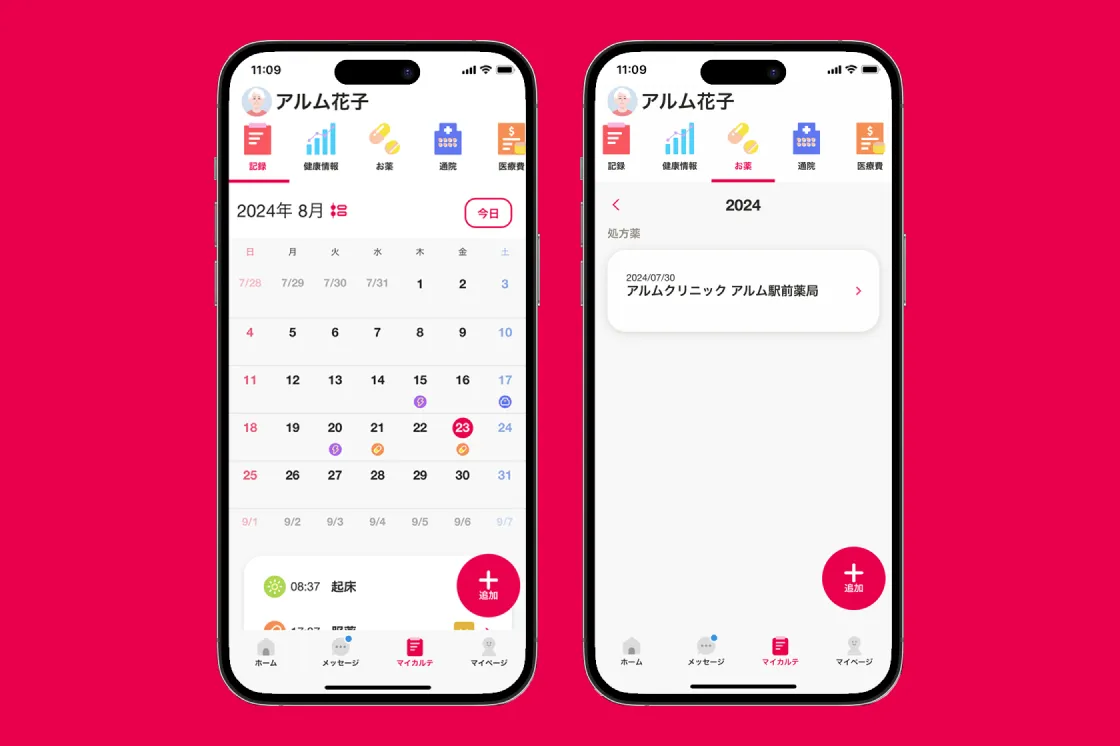

アルム株式会社|生成AIエコシステムプロジェクト

株式会社アルムは、医療・ヘルスケア分野における生成AIエコシステムプロジェクトを開始しました。本プロジェクトは、内閣府主導の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期補正予算「統合型ヘルスケアシステムの構築における生成AIの活用」テーマ3に採択され、国立国際医療研究センター(NCGM)が管理法人を務めるプロジェクトです。この取り組みは、生成AIを活用し、医療や介護現場での業務効率化や診断精度の向上、医師の働き方改革、地域医療の公平化など、さまざまな課題の解決を目指しています。

プロジェクトでは、質の高い医療データの生成AIへの提供、生成AIの出力に対するモニタリングおよび是正データの提供、そして生成AIを活用した診療支援・保健行政支援を進めています。具体的には、アルムが提供する医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join(ジョイン)」やPHRアプリ「MySOS(マイエスオーエス)」に生成AIを導入し、専門医の文書作成支援や、患者・家族にリアルタイムで適切な情報を届ける仕組みを構築しています。このプロジェクトを通じて、全国4,000以上の医療・介護施設および1,000万人以上の患者や家族にサービスを提供し、生成AIによるリスクコントロールや医療の質向上を目指しています。

参考:株式会社ディー・エヌ・エー「医療・ヘルスケア領域の生成AIエコシステムプロジェクトを開始 〜生成AIで業務効率化/診断精度向上など医師の働き方を支援〜」

COVIU|ビデオ遠隔医療プラットフォーム

COVIU(コビュー)は、2016年にオーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)内で設立され、2018年に同機構から独立したスタートアップで、ビデオ遠隔医療プラットフォームを提供しています。同社は2020年12月、オーストラリアのベンチャーキャピタル(VC)エクイティベンチャーパートナーズやジャイアントリープファンド、医療投資会社のメディカルエンジェルスなどから600万オーストラリア・ドル(約5億400万円)を調達しました。同社のプラットフォームは、医療機関へのアクセスが困難な農村部や遠隔地、都市部の高齢者や障がいのある人の負担を軽減し、誰もが公平に医療を受けられる環境を整えています。患者は、オンライン上で診療予約や支払いをかんたんに行うことができ、医師は暗号化された安全な通信を利用して診断・処方を行います。患者はアカウント作成やソフトウェアのダウンロードの必要なく、メールに送られてきたリンクをクリックするだけでビデオ診療に接続できる利便性が特徴です。

参考:COVIU

参考:JETRO「新型コロナ禍で注目集めるヘルステック企業 オーストラリアのスタートアップ・エコシステムをひもとく(9)」

医療分野のDX化にはRESERVA

医療機関がかんたんに導入できるDXツールとして、おすすめなのが予約システムの導入です。予約システムの機能は、来院や面会の予約管理にとどまらず、決済から顧客管理、さらにスタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、来院者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在、多数の予約システムがありますが、医療機関において効率的にDXを促進するためには、実際に多くの導入事例があるRESERVAをおすすめします。RESERVAは、35万社以上が利用しており、医療機関だけでも700以上の導入実績がある国内No.1予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院、クリニックにもおすすめです。

まとめ

今回は、ヘルスケアエコシステムの概要や課題、展望、取り組み事例を紹介しました。ヘルスケアエコシステムは、医療機関や関連施設の連携を強化し、個別化医療や予防医療の実現に寄与します。今後、DXや生成AIの活用によって、さらなる業務効率化や患者体験の向上が進み、医療従事者の負担軽減や人手不足への対応が期待されています。一方で、人口動態や財政、技術の適応といった課題にも取り組む必要があります。医療分野の持続可能な発展のためには、データエコシステムの構築と促進が鍵となります。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する情報をお届けします。