さまざまな業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む中、医療現場でも医療DXとして業務の自動化やデジタルでの情報管理にシフトする動きが見られます。特に、医師がデジタルで同時かつ複数の部門に指示を出せるオーダリングシステムや、患者情報を一元管理できる電子カルテの普及率は徐々に増えており、今後もその数は増加していくことが予想されます。電子カルテよりも普及率が高いオーダリングシステムは、医師が紙で行っていた看護師やそのほかの職員への指示出しをデジタル化するシステムで、業務効率化を実現するとともに、患者に対する迅速な治療やケアを可能にしています。

電子カルテやオーダリングシステムは全国的に普及しつつありますが、中小病院におけるオーダリングシステムの導入率は低いままです。人手不足や医療従事者の業務負担が叫ばれる中、病院の規模に関わらず、オーダリングをはじめとした医療DXの積極的な導入が重要です。本記事では、オーダリングシステムの現状や病院経営の課題、そして導入事例を通じて、オーダリングシステムの可能性と今後の展望について考察します。

オーダリングシステムとは

オーダリングシステムの定義

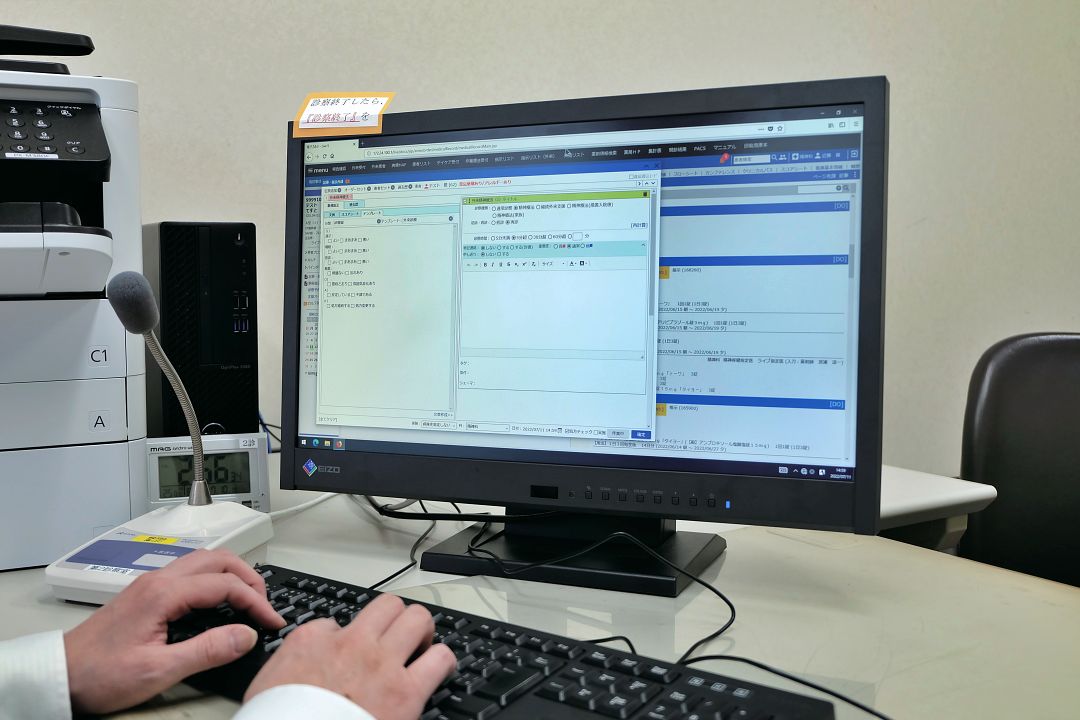

オーダリングシステムは、医師が看護師や薬剤師などの医療従事者に対し、デジタルで指示を出せるシステムのことを指します。従来、紙媒体で診察が記録されている場合は、異なる部門の医療従事者にそれぞれ指示を出す必要がありました。しかし、オーダリングシステムを使用することで、看護師や薬剤師など部門の異なる医療従事者に対して同時かつ迅速に指示を出せるようになり、医療の効率化につながります。

オーダリングシステムの現状

総務省の「情報通信白書」によると、病院などの医療機関におけるオーダリングシステムの普及率は、2002(平成14)年時点で15.7%、2011(平成23)年には39.3%という結果でした。また、近年行われた厚生労働省「医療施設調査」によると、一般病院におけるオーダリングシステムの普及率は2020年には62.0%にまで上昇し、病床数が多い大規模な病院ほど、オーダリングシステムの普及率が高いことが明らかになりました。全国的に見るとオーダリングシステムの普及率は高まっていますが、中小規模の病院における普及率が低いことから、中小病院はいまだに紙媒体での医療体制が一般的であることがわかります。オーダリングシステムを導入していない背景には、病院全体で部署の垣根がないためオーダリングシステムが不必要である可能性や、費用対効果が低いことなどが考えられます。

オーダリングシステムと電子カルテの違い

オーダリングシステムは、看護師や薬剤師などの医療従事者に対して医師が指示を出すシステムであるのに対し、電子カルテは患者の医療情報を一元的に管理できるシステムのことを指します。総務省の「情報通信白書」によると、電子カルテシステムの整備率は、2002(平成14)年時点において一般病院全体で1.3%とごくわずかでしたが、2011(平成23)年には21.9%と大幅に上昇しました。さらに、厚生労働省の「医療施設調査」によると、2023(令和5)年10月時点で診療所における電子カルテ普及率は55%とついに半数を超えたことから、電子カルテは時間をかけながら徐々に医療機関に浸透してきたことがわかります。

オーダリングシステムと電子カルテの必要性

オーダリングシステムと電子カルテはそれぞれ役割が異なりますが、一緒に導入することでさらなる医療の効率化と、業務負担の低減が期待できます。たとえば、電子カルテのみ導入している病院の場合、医師とその他職員のコミュニケーションについては依然として紙媒体で行われるため、情報の伝達が遅くなります。これにより、患者に対して医療の提供が遅れたり、職員の業務負担につながる恐れがあります。一方で、オーダリングシステムと電子カルテの両方を導入している病院は、医師からの指示を即座に受け取れるほか、一つのアプリケーションで医師からの指示と患者情報を閲覧できるため、作業効率が格段に向上します。

病院経営の課題

業務負担の大きさ

病院経営には複数の課題があります。なかでも顕著なのは、業務に無駄が多く、医療従事者の医療負担が大きいことが挙げられます。たとえば、オーダリングシステムが導入されていない病院では、医師は紙ベースで看護師や薬剤師に指示をするため、電子カルテで情報が管理されていたとしても、医師から職員に的確な指示が伝達されない恐れがあります。これによって、職員は情報を把握する時間がかかってしまい、結果的に業務負担が大きくなることが懸念されます。人手不足が叫ばれるなか、病院は職員の業務負担を軽減するための工夫を施すことが求められます。

ヒューマンエラー

人間が業務を行う以上、ヒューマンエラーを完全に防ぐことは難しく、医療現場では、薬の投薬ミスや医療器具の使用ミスなど、人の命を脅かしかねない人的ミスが発生する可能性もあります。医療現場においてミスが発生する要因としては、確認不足や情報の伝達がうまく行われていないことなどが考えられます。したがって、病院は人的ミスを抑止するために、医師と職員の間に適切なコミュニケーションツールを導入する必要があります。

セキュリティリスクの対策

近年、サーバー攻撃やハッキングのリスクが高まっていることから、国はセキュリティに関する法律を制定しています。そのような社会情勢のなか、病院もセキュリティ対策を入念に行うことが求められます。万が一、病院が管理する患者情報が漏えいすれば、患者の生活に影響を及ぼしかねず、病院の信頼を失う可能性もあります。そのため、病院はIT人材を積極的に登用するほか、日頃から職員のセキュリティに対する意識向上に努めることが重要です。

オーダリングシステムを病院に導入するメリット

職員の業務効率化と医療事故の抑止

オーダリングシステムの導入により、医師からの紙媒体での指示に比べてコミュニケーションを円滑に行うことができるため、職員の業務効率化が図れます。オーダリングシステムがない場合、医師は手書きで指示を記載するため、手間がかかるほか、急いで記述するため字がくずれてしまい、指示内容の確認に職員が時間をかけなければなりません。ほかにも、的確な指示の伝達が行われなかった場合、医療事故につながりかねません。しかし、オーダリングシステムを導入すれば、医師は手書きで指示を出す必要がなく、パソコンでかんたんに指示を出せるようになります。さらに、指示がデジタルで明確に伝わるため、情報の伝達ミスが減少します。これによって、職員の業務が効率化されるほか、ヒューマンエラーの抑止につながります。

コスト削減

オーダリングシステムがあれば、紙の使用量が減り、コスト削減につながります。紙よりもオーダリングシステムの導入コストが高いと思われがちですが、紙には搬入代や印刷代がかかるため、結果的に多くの費用がかさみます。そこで、紙媒体からオーダリングシステムでの指示出しに移行することで、これまで紙や印刷にかかっていたコストを削減できるとともに、無駄な業務が減り、効率的な医療体制が実現します。

迅速な情報共有

デジタルでの迅速な情報共有により、職員の業務が効率化されるだけでなく、患者に対して速やかに医療を提供できるようになります。さらに、オーダリングシステムと電子カルテが一体化したものがあるため、一体型のものを使用した場合は、医師からの指示を受けるアプリケーションと、患者情報を見るアプリケーションをそれぞれ立ち上げる必要がありません。これによって、情報共有のスピードがさらに上がり、医療の質向上が期待できます。

オーダリングシステムの導入事例

医療法人資生会 八事病院

精神科病院である医療法人資生会八事病院は、オーダリングシステムの導入から始まり、2021年には日本事務器株式会社が販売する電子カルテ「Live」を導入しました。当病院は精神科のほかにも、内科やリハビリテーション科など複数の部門があるため、情報の確認や共有に手間がかかっていました。オーダリングシステムがあったため部分的な情報の確認はできたものの、物理的にひとつしかない紙カルテにのみ記載された情報の確認に手間取っていました。そこで、オーダリングシステムだけでなく電子カルテを導入したところ、紙カルテを開いて捺印し、オーダリングシステムに入力するという煩雑な作業がなくなり、医師は業務に余裕が持てるようになりました。さらに、紙カルテの運搬を担っていた看護師などの職員も、患者のケアという本来の業務に充てられる時間が増えました。

富山県済生会富山病院

富山市にある富山県済生会富山病院は、2009年に電子カルテとオーダリングシステムを導入したのち、2019年にこれらのシステムをリニューアルしました。そこで、システムの刷新を検討し、株式会社ソフトウェア・サービスが開発する「新版eカルテ」と「NEWTONS2」を導入し、カルテの参照から患者のケアや処方までをシームレスに行えるようになりました。さらに、電子カルテとオーダリングシステムの稼働に欠かせない部門システムのインフラ最新化も同時に行い、病院中核システムの安定運用が可能になったほか、データ量の削減やデータの安全性が高まりました。

宇部中央病院

山口県宇部市にある宇部興産中央病院は、院内システムとしてオーダリングシステムや医事システムを導入しています。両システムは、病院の医療サービスの基盤を構築するとともに、業務効率化に貢献してきました。そこで、両システムを稼働させてきたホストコンピュータの刷新とともに、2006年にオーダリングシステムと医事システムを株式会社富士通のパッケージ型(ソフトを購入する方法)にリニューアルしました。これによって、24時間365日どこからでも診療オーダーを出せるようになり、迅速な情報共有が可能になりました。

病院におけるオーダリングシステムの展望

中小病院への導入

すでに多くの病院がオーダリングシステムを導入していますが、病床数が少なくなるほど、その普及率は低くなっています。中小病院は部署間の連携がとりやすいことから、オーダリングシステムが不必要である場合もありますが、手書きで患者情報を記したり、職員に指示を出すことは効率的であるとは言えません。オーダリングシステムは、医師や職員の業務負担を軽減するとともに、医療提供のスピードや医療の質向上を実現するため、病院の規模関係なく積極的に導入すべきシステムです。今後は、中小病院がオーダリングシステムや電子カルテを導入しやすくなるよう、中小病院向けの院内システムの開発や普及が積極的に行われていくことが予想されます。

システムの効果を最大化

職員や医療従事者は、オーダリングシステムや電子カルテを適切に使いこなすスキルを身につけることで、さらなる業務の効率化や医療の質向上が期待できます。たとえば、病院内でシステムの勉強会などが開かれていない場合、職員はオーダリングシステムや電子カルテについて十分に理解できず、効果を最大化できていない可能性があります。ほかにも、システムが古いものであったり、病院に適したシステムでない場合、業務が効率化されるどころか、無駄な業務が増えてしまう可能性もあります。そこで、各医療機関は、職員がシステムの利用方法を習得できる機会を設けるなどの工夫が必要です。さらに、数年ごとにシステムを見直すことで、さらなる業務効率化・医療の質向上が期待できます。これによって、オーダリングシステムや電子カルテなどのシステムが、より効果を発揮することが期待できます。

医療DXの一歩に、予約システムRESERVA

医療機関がかんたんに導入できるDXツールとしておすすめなのが、予約システムの導入です。予約システムの機能は、来院や面会の予約管理にとどまらず、決済から顧客管理、さらにスタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、来院者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。

現在、多数の予約システムがありますが、医療機関において効率的にDXを促進するためには、実際に多くの導入事例があるRESERVAをおすすめします。RESERVAは、35万社以上が利用しており、医療機関だけでも700以上の導入実績がある国内No.1予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院、クリニックにもおすすめです。

まとめ

今回は、オーダリングシステムの現状や病院経営の課題、オーダリングシステムの導入事例を紹介しました。オーダリングシステムは、医師の煩雑な業務を簡便化し、迅速な医療の提供を可能にするツールです。これによって、医師だけでなく、指示を受ける職員も即座に指示に対応することが可能になります。一方で、オーダリングシステムの普及率は高まっているものの、中小病院であまり普及していないのが現状です。したがって、今後は中小病院が導入しやすいオーダリングシステムの開発や普及が期待されます。さらに、各医療機関はオーダリングシステムを効果的に利用するための工夫を重ねることが重要です。医療従事者の負担軽減や、患者への速やかなケアにも貢献するオーダリングシステムは、今後の医療現場における医療DXをさらに推進していくことが期待されます。

RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。